بقلم:اللواء د. محمد المصري- د. أحمد رفيق عوض

صيغ التعايش .... منابع الافتراق

الصراع بين المتدينين والعلمانيين كان قد بلغ أوجه في التسعينات، حول سيادة الكنيست أم سيادة الشريعة اليهودية، وهو سؤال ارتبط باتجاهات إسرائيل ومستقبلها حتى قبل قيامها، وفي سنوات التسعينات وما بعدها، فإن الحركة الصهيونية (النظام والتيار الصهيوني العام، اليميني والعلماني معاً) تنازلت عن مبدأ فصل الدين عن الدولة، وبهذا استمرت التيارات الدينية الصهيونية والحريديم في ابتزاز المؤسسة الحاكمة والتأثير في الديمقراطية . وقد مرت مراحل الصراع بين الطرفين، الديني والعلماني، فيما يخص التأثير على النظام السياسي، في ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: مرحلة التأثير المنخفض للمتدينين، وقد امتدت ما بين 1948 وحتى عام 1973، حيث كان تأثير الأحزاب الدينية لا يتعدى أمور هامشية، كالالتزام بعطلة السبت والأكل الحلال، ولكن تلك الأحزاب – رغم ذلك - منعت وضع دستور للدولة في الجمعية التأسيسية التي انتخبت سنة 1949 من أجل ذلك .

وقد شهدت هذه الفترة احتدام الصراع بين الطرفين أيضاً حول مسألة "من هو اليهودي" في العام 1970، ولم تستطع القوى الدينية فرض مفهومها في هذا الشأن .

المرحلة الثانية: مرحلة انحسار التأثير العلماني، وقد بدأ ذلك بعد أكتوبر من العام 1973، فقد تعرض الفكر اليساري الصهيوني الاشتراكي العلماني إلى هزة قوية وعميقة، مما ترك المجال واسعاً أمام تقدم الفكر الديني الصهيوني، وقد انعكس ذلك في خضوع الحكومات العلمانية بعد ذلك للمتدينين الصهاينة، الذين تجاوزوا المطالب المعتادة (كالميزانيات وتطبيق الشريعة) إلى التأثير في السياسة الداخلية والخارجية والأمن، وتجلّى ذلك في انتشار وتعميق الاستيطان . ولم يتوقف الأمر على الاستيطان، بل تعدّاه إلى توجه هذه التيارات المتدينة الصهيونية والحريديم إلى زعزعة صلاحيات الجهاز القضائي، وإلى زعزعة تراث الجيش واستخدامه في تجسيد نظرية التعليم التوراتي، وإلى زعزعة شريعة التعليم الحكومي وإدخال القيم الأخلاقية الدينية المتشددة والقومية تحت شعار العودة إلى الجذور، وترافق ذلك كله مع الاستهتار بالقيم الديمقراطية الإنسانية . وقد أدى استلام الليكود السلطة عام 1977 إلى نقلة نوعية في تأثير الأحزاب والقوى الدينية، من خلال مساحة وقوة المساومة التي تتمتع بها، وخاصة بعد المشاركة الفاعلة للأحزاب المتشددة مثل حزب أغودات يسرائيل، وقد استطاعت هذه الأحزاب من خلال الوضع المريح هذا إلى سن قوانين حسب الشريعة اليهودية، الأمر الذي أثار تذمر واحتجاج القوى العلمانية، وقد ترافق ذلك مع الزيادة الكبيرة في عدد المتدينين نتيجة التكاثر الطبيعي، وارتفاع تكاليف تزويدهم بالخدمات وتخصيص الميزانيات للتعليم والضمانات الاجتماعية، وكذلك خروجهم من الجيتو الحريدي وبروزهم في المجالات والمؤسسات كافة، هذا مع ارتفاع عدد الشباب الذين لا يخدمون في الجيش ويحصلون على مخصصات من مصادر حكومية متعددة .

التأثير الكبير للأحزاب والقوى الدينية بلغ ذروته في اغتيال رابين عام 1995، وتجلى كذلك في انتخابات عام 1996، حيث تبنّى حزب الليكود العلماني اليميني مطالب التيارات الصهيونية ووجهة نظرها المشيحانية، وكذلك في فترة حكم بنيامين نتنياهو الأولى .

المرحلة الثالثة: مرحلة اشتداد الصراع بين المعسكرين الديني والعلماني، وقد تبدّت واضحة بأجلى الصور بعد عام 1996، حيث دخل المجتمع الإسرائيلي استقطاباً ثقافياً وسياسياً بين "الواقعية والديمقراطية وبين المشيحانية وسيادة الشريعة، وفي ظل حكومة نتنياهو الأولى عام 1996، فقد عملت الأحزاب الدينية على أنواعها في مسارين، الأول أنها أظهرت تعصباً قومياً وسياسياً، والثاني أنها تمسّكت أكثر بمنهج الحياة الدينية على الطريقة الحريدية . وقد تميز الصراع على أشده بين الطرفين على النحو التالي:

1. فشل المتدينون في سن قانون التهويد بشروطهم في العام 1997 .

2. وافق المتدينون على الزواج المدني (أي أن يتم الزواج بين يهود خارج المؤسسة الحاخامية الرئيسية، وهو تساهل ما كان يتم لولا احتجاج العلمانيين وضغوطهم المختلفة في الكنيست والإعلام وأوساط الجمهور).

3. بادر المتدينون إلى إعادة الاعتبار إلى تفاهمات "الوضع الراهن" الذي تم إبرامه مع دافيد بن غوريون عام 1948 ليؤسس العلاقة بين المتدينين الحريديم والنظام السياسي، وكانت هذه التفاهمات قد تم نقضها بواسطة قوانين أو قرارات صادرة عن المحكمة العليا.

4. حاول المتدينون - بما فيهم حزب شاس - أن يقللوا من الاستقطاب الذي شهدته أوساط الجمهور، وذلك من خلال التمييز بين أنشطة الترفيه يوم السبت وعطلة السبت .

ومع بداية الألفية الثالثة، فإن العلاقات بين المعسكرين تُوصف بأنها تتجه نحو العزلة والتقوقع والفصل والانفصال، ويعني ذلك أن كل طرف أدرك أنه لا يستطيع أن يؤثر في الطرف الآخر، ولكن يستطيع أن يمنع تأثيره عليه أو فرض نفسه على الطرف الآخر، فالعلمانيون لا يُخفون خشيتهم من التكاثر الديموغرافي في المجتمع المتدين، ومن ظاهرة العودة إلى الدين، ومن ظاهرة خروج المتدين والحريدي من الجيتو والمنافسة عل كل المواقع، كما أن المتدينين لا يُخفون خشيتهم من اتجاه المجتمع العلماني إلى علمانية أكثر وأشد، وكذلك عدم نية هذا المجتمع التوصل إلى حلول وسط مع المتدينين، إضافة إلى التخوف من ازدياد قوة العلمانيين بسبب الهجرة الروسية، ولم تفلح كل الجهود الرامية إلى جسر الهوة بين الطرفين . وقد انعكس اشتداد الصراع بين المعسكرين أيضاً في انتخابات 1999، حيث رجّح العلمانيون الروس كفة أيهود باراك، ولكن انتخابات 2001، التي أدت إلى ظهور حزب علماني أشكنازي وهو حزب شينوي، لا برنامج له سوى الدعوة إلى تطبيق قانون الخدمة الإجبارية على المتدينين وإلغاء امتيازاتهم والحد من فرض معايير السلوك الديني على العلمانيين، وقد حصل هذا الحزب على 15 مقعداً رغم جدته وتاريخه القصير . وقد استمر الحال على ما هو عليه في انتخابات 2006 وكذلك انتخابات 2008، وهو ما رأيناه أيضاً في مواقف حزب إسرائيل بيتنا في انتخابات 2019 الأولى، حيث كان أحد أسباب إعادة تلك الانتخابات هو الصراع بين العلمانيين والمتدينين، وعلى الرغم من التراجعات الطفيفة التي لحقت بالمعسكر الديني ككل، والذي قد يعود بعض أسبابه إلى ما يسمى في إسرائيل "بالإجماع الجديد" وخاصة بعد استعادة اليمين العلماني بعض قواه، أي أن "القبيلة الأشكنازية" – حسب تعبير كمرلينج – تستعيد عافيتها بغض النظر إذا كانت هذه القبيلة مقودة باليمين أو اليسار، لكن هذا الصراع بين المعسكرين لا يعني غياب ثلاثة مستويات من الاتفاق بين المعسكرين تُجمل كما يلي :

1. اعتماد مبدأ التناسب الذي تُرجم إلى القائمة الحزبية، حيث أن هذه القائمة لا تقوم بوظيفة التمثيل النسبي فقط، بل كذلك باعتبارها تقسيماً للمناصب والرعاية والدعم المالي العام، والحصول على أراضي الدولة، وفي هذا الصدد حققت الأحزاب الصهيونية والدينية – باعتبارها مجموعات منظمة تمثل ثقافات فرعية مميزة بمؤسساتها الخاصة – نجاحاً ملحوظاً في الاستفادة من النظام السياسي.

2. اعتماد سياسة الوفاق في استقلال المؤسسات الدينية والثقافية، الأمر الذي يحمي الثقافات الدينية الفرعية من خطر استيعاب المجتمع العلماني لها، ويبدو ذلك واضحاً في مجال التعليم وشبكة المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة الحياة الدينية داخل المجموعة القومية الدينية، ومن جهة أخرى، فإن العلمانيين يمارسون إلى حد كبير أنشطتهم وطريقة حياتهم - المخالفة للشريعة - بكثير من الحرية وعدم التدخل.

3. اعتماد حق الاعتراف المتبادل، وذلك لإيمان الطرفين بأن الوحدة اليهودية وتعريض مصالحها للخطر خط أحمر لا يمكن ولا يجوز تجاوزه، وما يحقق هذا المبدأ هو اشتراك الأحزاب الدينية في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتمثيلها لجمهورها ومحاولة تحقيق مصالحه وأهدافه ما أمكن.

4. وما يحقق الوفاق بين المعسكرين، حقيقة اندماج اليهود المتدينين الصهاينة وكذلك اليهود المتدينين الشرقيين (وخاصة جمهور حزب شاس) في الاقتصاد والوظائف الحكومية والجيش ووسائل الإعلام، وهو وضع يجعل هؤلاء يرون في إسرائيل أنها دولتهم التي يحققون من خلالها طموحاتهم الفردية والجمعية.

5. إن عمليات العلمنة من جهة والضائقة الاقتصادية التي تضرب أوساط الحريديم من جهة أخرى، تعمل على اقتراب واندماج هذا المجتمع بالنظام أكثر فأكثر، الأمر الذي يزيد من عملية الوفاق، وقد يثور سؤال هنا، إذا كان المعسكر الديني القومي أو الصهيوني، بغض النظر عن الأحزاب المنضوية تحت لوائه، والمتأثر جداً بأفكار الحاخام كوك الأب والابن معاً (الذي يرى في الصهيونية والشريعة وجهان لأمر واحد يحقق الرؤية الخلاصية) فما هي أسباب هذا الخلاف بين المتدينين والعلمانيين إذن؟ ولماذا هذا الضجيج حول الخلاف ما دام العلمانيون – وهم في السلطة – يحققون ما يريده المتدينون في المعارضة؟ ولماذا هذا الصراع بين الطرفين وهناك اعتراف بالتعددية الثقافية داخل المجتمع الإسرائيلي وخاصة بعد عام 1977؟ قد تكون الإجابة على ذلك بأن "الأمر كله لا ينطوي على تحديات حقيقية للوضع القائم، فهي إما أنها أمور صغيرة يلتبس على المرء فهم خطوطها العريضة، أو جهود ترمي إلى ترجيح كفة طرف على الطرف الآخر على نحو لا يكاد يُذكر، وتعتبر بمثابة مناوشات على الحدود وليست حرباً واسعة النطاق" . إن هذا الاستخلاص الذي يصل إليه أحد الباحثين الإسرائيليين المدافعين عن إسرائيل، قد لا يُعجب الكثيرين من الباحثين الآخرين الذين رأوا في الصدع الديني العلماني في إسرائيل إنذار بانفجار إسرائيل من الداخل، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقة بين المعسكرين التي وصلت إلى مرحلة "الحسم والفصل" حسب تعبير شيلغ، هي علاقة قد تستمر بهذا الاستقرار، فهناك تهديدان يمثلان خطراً على هذا الاستقرار وهما:

أولاً: خطر تزايد تأثير اليهود المتدينين المتطرفين داخل المعسكر الديني، ولا يقصد هنا، ظهور أمثال يغئال عمير، قاتل رابين، وإنما المقصود، التوجه المتطرف للشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المختلفة في تبني المنهج المتشدد في تطبيق الشريعة اليهودية، وقد أشار العديد من الباحثين إلى قدرة المجتمع المتدين على وقف التآكل الديموغرافي وإقامة مجتمع مغلق يستطيع أن يقف في وجه المؤثرات غير المرغوب فيها، "كما أن الأحزاب السياسية الدينية لا تلتزم بمبدأ الديمقراطية، حتى عندما تشارك في السياسة الإسرائيلية وفقاً لقواعد اللعبة، وقد عارض حزب أغودات يسرائيل منذ البداية إقامة دولة يهودية تقوم على أساس حكم الأغلبية، حيث يعني ذلك التنكر لسيادة التوراة، باعتبارها المصدر الشرعي الوحيد للقوانين اليهودية، ولم يحدث أبداً أن عملت هذه الأحزاب (أغودات يسرائيل، شاس، ديغل هتوراه) وفقاً لمعايير ديمقراطية، ولكن كانت تحكمها مجالس دينية قراراتها نهائية، وهو وضع نادر، إن لم يكن غير مسبوق، ويعكس ذلك بدوره واقع مجتمع المتدينين الحريديم الذي لا يدعي الديمقراطية، ولا الاعتراف بعالم الحرية الشخصية" .

وعلى الرغم من استخدامهم لرموز الدولة – التي تم تديينها منذ التسعينات – إلا أن معظم أعضاء المجتمع المتدينين ينتمون إلى إسرائيل باعتبارها "مجتمعاً يهودياً" وإلى "أرض إسرائيل" باعتبارها "الميراث المقدس والثابت للشعب اليهودي" . وهذا يفسر تعصبهم وتشددهم باتجاه استمرار الاحتلال وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة من جهة، وتوجههم، أو حتى رفضهم للصهيونية العلمانية من جهة أخرى، فهم يرون أنهم الأكثر كفاءة وأمانة وحقيقية من العلمانيين في الحفاظ على اليهود واليهودية وإسرائيل المستقبلية التي ستستقبل المشيح المخلص .

وفي الوقت الذي يبدي فيه هؤلاء عدم الالتزام بالنظام السياسي من حيث المبدأ، إلا أنهم تعلموا كيف يستخدمونه بكفاءة ومهارة، من خلال الاشتراك في النظام السياسي وتحقيق نجاحات واضحة، تأثراً واستفادة وامتيازات ومواقع، غير أنه باشتراكهم في هذه اللعبة جعلهم جزءاً من النظام، وفق شروطه وسقوفه، وبهذا فهم يخاطرون أيضاً بمسألة الاندماج والعلمنة والتخلي عن نمط حياتهم، الصراع ما بين مبادئهم وعزلتهم وتفوقهم وبين نموهم الاقتصادي هو ما أشار إليه كثير من الباحثين الذي يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاندماج من جهة ومزيد من التقوقع من جهة أخرى، في ظاهرة "يهودية نموذجية تتكرر عبر التاريخ" .

إن ظاهرة التشدد والتطرف في أوساط المجتمع المتدين يعززها عمليات العلمنة والتحديث التي تُشكل إسرائيل جزءا ً أساسياً منها، كما يعززها الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها إسرائيل، فالسلام مع العرب الفلسطينيين لا يمكن له أن يتم دون "التنازلات الإقليمية المؤلمة" - حسب التعبير المفضل للساسة الإسرائيليين عندما يتحدثون عن الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة - وهو أمر يُشكل مثار جدل وتفجير بين الأحزاب الإسرائيلية الدينية والعلمانية على حد سواء، كما يعزز التطرف الديني البنية الفكرية والتاريخية الدينية لدى اليهودية التي ترى في التشدد الديني جزءاً من عملية الخلاص والتطهر والامتحان الإلهي، إضافة إلى ذلك فإن الفكر الأخروي السائد حالياً في الأديان المختلفة يعزز فكرة استعجال مجيء المشيح الذي يبدو أنه لا يأتي إلا بمذابح ومحارق . هذا التعصب والتشدد قد يؤدي - في لحظة ما - إلى ارتكاب أو جر إسرائيل الرسمية إلى خارج حدود "الوظيفة" أو خارج حدود اللعبة الديمقراطية، وهو ما توقعه الروائي الإسرائيلي تسيفكا عميت في إحدى رواياته .

ثانياً: خطر العلاقة بين الصهيونية الدينية والقومية الإقليمية المتشددة، حيث تجلت هذه العلاقة في تعميق الاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة تلك التي قادتها حركة غوش ايمونيم في أوائل السبعينات، ثم استمرت من خلال مجلس "يشع"، وأغلبية نشطاء هذه الحركة هم صهاينة متدينون وقوميون، ويأتون من أحزاب صهيونية دينية، وهؤلاء - على عكس بعض حاخاماتهم - يرفضون التفسيرات الدينية التي تجيز الانسحاب من الأراضي المحتلة (مثلاً، موقف عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحركة شاس، الذي أيد اتفاق أوسلو، لم يحظ بقبول جمهور الشباب في الحزب)، كما أن هؤلاء المستوطنين هم الذين ينفذون الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وعقاراتهم ومقدساتهم، وما زالوا حتى كتابة هذه السطور، ولا تتوقف العلاقة بين الصهيونية المتدينة والتشدد القومي الإقليمي في مسألة الاستيطان، فهناك زعماء علمانيون في أحزاب يمينية كالليكود وكاديما وحتى في أحزاب يسارية كالعمل ، يؤيدون مواقف أولئك الصهاينة المتدينين القوميين . ويتمظهر هذا التعصب والتشدد في التنكر للاتفاقات الموقعة والمبادرات الدولية، وكذلك في اختراق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول . ويتمظهر هذا التشدد أيضا ًفي مواقف الجيش في تقييمه ومعالجته للأمور السياسية والداخلية أيضاً .

إن تقارب الأصولية مع القومية في إسرائيل ظاهرة طبيعية - نتيجة التاريخ والتشكيل والمرجعية - فالأصولية والقومية "نظامان حديثان أساساً، يستخدمان لغة متماثلة للانخراط في عملية تحديد وتأكيد الذات تجاه طرف آخر، وهما، أي الأصولية والقومية، قادرتان من الناحية النظرية على الانتشار العام مثلما يقيم الآخرون مجتمعاتهم المقدسة، ولكنهما، في الواقع العملي، هما ظاهرتان خاصتان بشكل مطلق، حيث تُصر كل نزعة أصولية على تفردها الخاص، ولذلك يرى اليهود المتدينون المتشددون والقوميون المتدينون أن مطالبهم تسبق مطالب الآخرين، لأنها هي الوحيدة الحقيقية" .

إن هذا الأمر بالذات، قد يؤدي إلى ظهور ما يسمى "بأصولية يهودية جديدة، تتجاوز الخلافات القديمة بين الصهاينة والمناهضين لها .... تقر العصيان المدني وتهدد مبادئ الديمقراطية" .

ولكن الخطرين السابقين اللذين يهددان استقرار العلاقة بين المعسكرين الديني والعلماني، قد يُلطّف من آثارهما عمليات التقارب والاندماج بين الطرفين، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمخاطر الأمنية، وكذلك اعتراف كل طرف من الطرفين بالخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه، ثم أنه ليس هناك زعماء للطرفين من هو على استعداد لتزعم حركة مسلحة مثلاً لتحارب من أجل مبادئها أو امتيازاتها، وليس هناك من جمهور مستعد لأن ينضم إليها .

أما بالنسبة لمُخرجات الصراع بين المعسكرين الديني والعلماني فيمكن إجمالها فيما يلي:

1. الخلاف بشأن العلاقة بين اليهودية كقومية واليهودية كدين، أدى ويؤدي إلى شرخ عميق في الهوية الجماعية المشتركة، وذلك على صورة شرخين أو صدعين، الأول أثني والثاني ديني، يُغدي أحدهما الآخر، وأدى هذا الشرخ المضاعف إلى معسكرين، "يقوى ويتعمق الخلاف بينهما إلى درجة الانكسار، فالانتماء إلى أحدهما يعني اتخاذ مواقف وتبني سلوكيات في المجالات كافة، ذلك بأنه ليس مجرد خلاف سياسي كما هو الحال في كل الديمقراطيات .... وهو لا يقتصر على العقيدة الدينية ونمط حياة الفرد فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل صبغة وجوهر المجتمع" .

2. امتد الخلاف بين المعسكرين ليشمل المؤسسة العسكرية، فالمتدينون الحريديم لا يخدمون ولكن أصواتهم تقرر في القضايا المصيرية مثل الحرب والسلام، كذلك فإن المدنيين الذين يخدمون في الجيش يعملون في وحدات خاصة ومنعزلة عن تلك الوحدات العلمانية.

3. اشتعال الصراع بشكل دائم حول حجم وكمية المساعدات المالية المخصصة للمجتمع المتدين، وعمليات الابتزاز التي تحصل والمساومات السياسية والحزبية من أجل انتزاع تلك المخصصات رغم تدهور الاقتصاد الإسرائيلي أحياناً.

4. استمرار الخلاف الجوهري بين المعسكرين حول نوعية النظام السياسي والقيم التي يجب أن تسود فيه، إذ يشير بعض الباحثين إلى أن ثلثي الحريديم يعارضون النظام الديمقراطي ويسعون لإقامة نظام ديني حسب الشريعة اليهودية، ويفضلون حكومة غير ديمقراطية تنسجم مع مواقفهم وتلبي مصالحهم، ويؤيدون في ذلك حزب شاس، بينما يفضل ثلاث أرباع العلمانيين حكومة ديمقراطية حتى لو كانوا معارضين لمواقفها .

5. إظهار المواقف السلبية من قبل المتدينين تجاه مؤسسات النظام مثل المحكمة العليا، وقد وصل ذلك إلى درجة تهديد رئيسها أهرون باراك، وكذلك عدم تطبيق قراراتها، إصدار فتاوي تنفي شريعة تلك المحكمة، الأمر الذي جعل هذه المحكمة تتجنب الاصطدام بالمجتمع الحريدي، بحيث أنها تحيل قضاياهم إلى الكنيست . وهذا اتجاه تعاظم في الأزمة الأخيرة إلى درجة المس بتركيبة المحكمة العليا والمس بهيبتها وصلاحياتها، وقد قاد ذلك كله، حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت، الذي شارك في حكومة نتنياهو بين سنوات 2016 – 2019.

6. التشدد السياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحيث أن الحريديم بالذات - الذين كانوا لا يتدخلون في هذه الأمور في الماضي - يتجاوزون في مواقفهم المتشددة أحزاب اليمين واليسار العلماني الصهيوني، وهم الأكثر معارضة للسلام، وأن هذه المواقف تجعل الائتلاف معهم في أي حكومة "علمانية" منوطة بشروطهم وسقوفهم السياسية .

7. استمرار المعارك الصحفية والاتهامات والإهانات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

8. المتدينون الحريديم والمتدينون الصهاينة عادة ما يتحالفون مع اليمين واليمين المتطرف، أو يصوتون له، أو يقدمون له شبكات الأمان في الكنيست، رغم أن اليمين قد يضيق بهم في بعض الأحيان بحيث لا يتحالف معهم حتى لا يقع في دائرة ابتزازهم، كما حصل مع شارون عام 2003 مثلاً، وهو ما تكرر أيضاً في حكومات نتنياهو المتعاقبة رغم انصياعه المذل لهم، ولكن ذلك لم ينقذه أيضاً.

ما نخلص إليه بعد ذلك كله أن التيار المتدين، بكل تجلياته، المعتدلة والمتطرفة، تبدو أكثر تحكماً في المجتمع والدولة والسياسة في إسرائيل، وهي تجبر السياسة الإسرائيلية على أن تكون أكثر تشدداً، ليس تجاه الفلسطينيين والعرب عموماً، وإنما أكثر تشدداً في السياسة الداخلية أيضاً، يمكن القول إن إسرائيل اليوم (2019) هي أكثر تديناً وتطرفاً من أي وقتٍ مضى منذ أن أُقيمت سنة 1948، ويمكن القول أيضاً إن المجتمع والدولة أصبح أكثر هشاشة أمام القوى المتطرفة وما قد ينتج عنها.

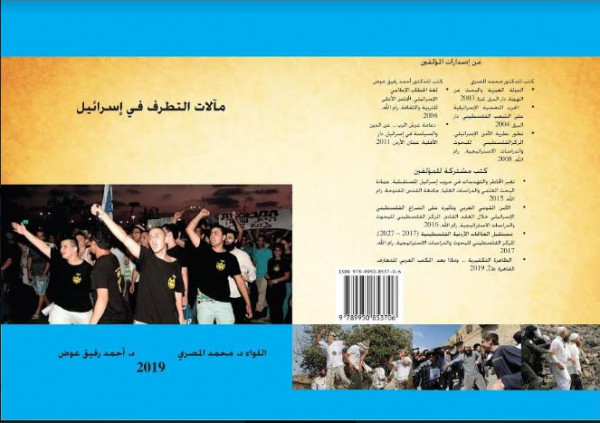

صور

صور