الأنباط: تريخ وحضارة، الجزء 4 والأخير من الفصل 3

بقلم عزام أبو الحمـام

ثالثاً- بعض المعتقدات والمفاهيم والشعائر الدينية النبطية:

بما أن الأنباط لم يتركوا لنا نصوصاً مكتملة أو تسجيلية لمعتقداتهم أو دينهم مثلما هو الحال في شتى نواحي حياتهم ؛ فإن معلوماتنا – وللأسف – غير مكتملة في هذا الجانب، والكثير مما تم الحصول عليه كان بحكم التقديرات التي تم استنباط معظمها من خلال النقوش القصيرة وبعض الإشارات التي وجدت في وثائق الأقوام المعاصرة لهم وأدبياتهم، مما يستلزم معه الكثير من التمحيص قبل التسليم بها.

أولاً- تطور المفاهيم والمعتقدات والرموز الدينية:

يشار في هذا الصدد إلى قوانين التطور الطبيعي التي ظلت تغير وتبدل من هذه المفاهيم والتصورات الدينية، ومن المتفق عليه أن الأنباط مروا في مرحلتين أساسيتين كما أسلفنا: مرحلة البداوة ومرحلة الاستقرار. لكنني أنبه دائما إلى أن طبيعة التطور في المجتمعات عامة والشرقية خاصة لا تلزم جميع الفئات والشرائح بسنن هذا التطور، ويصدق هذا الافتراض في أيامنا هذه مع ما وصلنا إليه من تقدم هائل في شتى المجالات، ومع ذلك لا تزال فئات وشرائح عريضة في مجتمعاتنا تتمسك بعناصر الثقافة القديمة التي كانت سائدة منذ آلاف السنين كنمط حياة البداوة مثلا، وفوق ذلك العديد من القيم والتصورات والمعتقدات الدينية.

وتكثر الاجتهادات، خصوصا للمستشرقين في طبيعة أماكن العبادة وعلاقتها وأهميتها أو مكانتها في النظام الديني لدى الأقوام السامية، ويقيننا أن الأمر ظل يخضع لقوانين التطور الطبيعية التي كانت ترافق التطور من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار الزراعي ثم التطور المدني. فالبداوة لم تكن لتحفل كثيرا بالدين خصوصا في ناحيته الطقسية والشعائرية، في حين أن مجتمعات الزراعة المستقرة كانت مضطرة للجوء إلى التفسير الديني (الميتافيزيقي) لمساعدتها في فهم الظاهرات الزراعية والمناخية ومن ثم لمحاولة تحسينها بالتوجه إلى تلك القوى الغيبية، وهي في هذه المرحلة بدأت تضطر لتنظيم مفاهيمها الدينية وبدأت مضطرة أكثر لتجسيد بعض هذه المفاهيم كالآلهة والمعابد، التي بدأت بالأنصاب المصنوعة بيد الطبيعة، ثم المهذبة فيما بعد، ومن ثم في العصر المديني كان من الواجب أيضا تزويدها بأفضل ما لدى المدنية من فنون زخرفية ومعمارية.

ثانيا- مفهوم الحياة الآخرة:

لا نملك الجزم بشأن موقف الأنباط من مفهوم "ما بعد الموت"، ولا يزال الخلاف والجدل مستعرا في هذا الشأن بين الدارسين، والملاحظ أن الدراسات الأجنبية تميل إلى اعتبار أن الأنباط لم يكن لديهم مفهوم أو إيمان بحياة آخرة، وقد يستثنى من ذلك بعضهم أمثال، جلوك الذي أثار اهتماما واضحا برمزية الدلافين التي وجدت في قبور الأنباط في "كرنب" في النقب، وقد أشار إلى أن وجود هذه الدلافين إنما لتضمن للروح عبورا آمنا عبر الدهاليز إلى الحياة الآخرة(43). ويلفت الانتباه "دالمان" إلى وجود بعض السراديب والأقبية ورموز مختلفة في بعض المعابد مما يومىء بوجود مفهوم للحياة الآخرة عندهم(44). لكن أهم وأقوى حجة لدى المعتقدين بإيمان الأنباط بحياة آخرة تمثل في القبور التي هي أهم مظاهر حضارة الأنباط المادية والعمرانية ؛ فهذه القبور وهذا الاهتمام الكبير بها والكلف العالية لبنائها لم تكن لتقوم لولا إيمان الأنباط بأهمية مرحلة ما بعد الموت.

وثمة تعارض حقيقي بين الاتجاهين مما لن يجد توفيقا مقنعا حتى الآن، ومن المحتمل أن نظرة الأنباط للحياة الآخرة كانت موجودة لكنها مخالفة لتصوراتنا الدينية التي تكاد تنحصر في فكرة البعث ثم الحساب ثم الخلود أو الأبدية. وأشار بعض الدارسين إلى أن مفهوم الدين لدى الأقوام السامية الوثنية مفهوم حسي، أي أنه لا ينتظر ثواب الآخرة بقدر ما ينتظر جزاء الدنيا العاجل كزيادة المحصول أو سقوط المطر أو أمن السفر..إلخ. ومن المحتمل أيضا أن مفهومهم كان يفصل ما بين بعث الروح "النفس" وجانبها الآخر "الجسد". وهذا ما أشار إليه غاوليكوفسكي(45) ونناقش تاليا مفهوم النفس والروح لتوضيح الأمر.

ثالثا – النفس: الروح:

على ما يبدو أن الأنباط عرفوا مفهوم النفس (الروح) وفرقوه عن مفهوم الشخص أو الفرد، فالفرد يتكون من (روح - نفس) و (جسد) ؛ ولفظة نفس العربية تقابلها لفظة "نيفش Nephesh " العبرية، وتطلق على نفس كل كائن حي من إنسان أو حيوان(46)، وبهذا المعنى وردت في العهد القديم " وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية بحسب أصنافها بهائم ودبابات ووحوش أرض بحسب أصنافها... (التكوين، 1،27 وما قبلها). أما الروح فتقابل في العبرانية كلمة Ruach ولفظة Spirit في الإنكليزية(47). ويبدو أن الأنباط لم يفرقوا بين النفس والروح، أو أننا لا نزال نجهل ذلك. لكن الأنباط حرصوا في بناء قبورهم على وضع النصب التذكاري للقبر ويسمى "نفش" وهي تعني (نفس أو روح) بالعربية، وتحمل في أحيان كثيرة اسم الشخص المتوفى(48). والنفش ضروري جدا للقبر، وهو أحد عناصر التذكار المعنوية للمتوفى(49) ومن المعروف أن مثل هذا التقليد ظل مستخدما في المجتمعات العربية وغيرها أيضا على الرغم من عدم تشجيع الإسلام على ذلك، وهو يسمى في أيامنا هذه بـ"الشاهد" أو "الشاهدة" وهو يحمل أيضا اسم المتوفى وربما معلومات أخرى كتاريخ الولادة والوفاة والبلد الأصلي، وغالبا عبارات دينية من أهمها "كل نفس ذائقة الموت" من القرآن الكريم. وفي الطوائف المسيحية أيضا تقاليد مشابهة. ويشرح د.جواد علي مفهوما آخر لعرب الجاهلية عنوانه "الهامة"؛ فقد كان من زعم بعض الناس أن الإنسان إذا مات أو قتل اجتمع دم الدماغ أو أجزاء منه، فانتصب طيرا هامة، ترجع إلى رأس القبر كل مئة سنة(50). وقد ظل مثل هذا المفهوم ساريا في بعض زوايا مجتمعاتنا العربية، وعلى ما نعرف في بلاد الشام والجزيرة العربية على الأقل، والبعض يعتقد أن " طير الهامة " هذا يظل مرفرفا حائرا متعذبا لا يقر له قرار حتى يؤخذ له بالثأر، وبذلك تهدأ نفس الميت وتستريح في عالمها. وعلى الأرجح أن فهم الأنباط كان قريبا من فهم عرب الجاهلية لمفهوم الروح الذي هو نفسه مفهوم النفس، وهذا الفهم كان لا يزال يسري في الاعتقادات العربية إلى وقت قريب، ومن المؤكد أن بعض الأفراد والجماعات لا تزال تتبنى مثل هذا المفهوم، ويبرز ذلك أكثر ما يبرز في التصرفات المتعلقة بالثأر في المجتمعات العربية، خصوصا البدوية.

فإذا صح ما قدر عن تفريق الأنباط بين الجسد والروح أو النفس فإن ملاحظة سترابو حول عدم اهتمام الأنباط بدفن موتاهم تكون مقبولة ومفهومة. وليس ثمة ضرورة لإنكار ذلك ما داموا لا يعيشون في زمننا هذا.

رابعاً – عادات دفن الموتى:

يورد (يونس الشديفات )(51) معلومات وافية ومهمة عن عادات الدفن لدى الأنباط ومن خلال دراسته لعدد كبير من قبور الأنباط في خربة الذريح

(جنوب الأردن)، نحاول تلخيص أهمها فيما يلي:

أ - يختص كل قبر بنصب تذكاري صنع على شكل مثلث من الحجر الكلسي المتقن الدق.

ب - وجدت بعض النقود الموضوعة في أفواه الأموات، ومن المحتمل أنهم زودوا بها لتعينهم على الانتقال للعالم الآخر، وتعود هذه القبور للفترة (110- 115م) وظل المدفن طور الاستخدام حتى القرن الرابع الميلادي. ومن المحتمل أن مثل هذا الطقس انتقل للأنباط بتأثير العادات اليونانية، إذ أن النقود حسب مفهومهم كانت تدفع لحارس بوابة العالم السفلي. وعثر أيضا على نقود ذهبية وغيرها مثل المجوهرات الذهبية. ومن المحتمل أن البيزنطيين هم من زودوا القبور بالذهب والمجوهرات.

ج - استخدم الأنباط الأكفان من القماش الكتاني والجلود، وعثر أيضا على أحذية جلدية وخرز وخلخال في القدم اليمنى لأنثى. مما يشير إلى فهم غامض للحياة الآخرة.

د - عرف الأنباط أو بعضهم عادة حرق الميت بالجير غير المطفأ، ويعمل الجير على إذابة الجثة وتكليسها، ويبدو أن هذه العادة عرفت بتأثير اليونانيين والرومان.

وتجب الإشارة إلى ما أوردناه سابقا بخصوص إشارة سترابو بشأن عادة حرق الموتى...التي لا يزال الجدل حولها قائما دون إمكانية ترجيح أي من الآراء المعارضة أو المؤمنة بهذه الملاحظة.

خامساً- العبادات:

ليس ثمة معلومات كافية لنعرف أشكال العبادة عند الأنباط، ومع ذلك عرفت مؤشرات عن بعض ملامح العبادات التي تأتي في إطار الطرق السامية في العبادات والتصورات الدينية وطقوسها. فقد كان الأنباط يحجون إلى معبد صنمهم ذي الشرى باحتفال سنوي مهيب، وكان الناس يقصدونه من أماكن نائية، وقد بنوا له معبدا سامقا في الجو على الجبل في الموضع المعروف باسم "الدير" يرتقي المتعبدون إليه سلالم طويلة، كما أن جدران المعبد كانت مكسوة بغشاء من الذهب والتصاوير الجميلة التي تمثل تقديم القرابين إلى الصنم. وكان لمعبد (ذي الشرى) حج يقع في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من كل عام، فيفد إليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب إلى (رب البيت)، فينحرون ويقضون الأيام المعينة، ثم يعودون إلى ديارهم، والظاهر أن هذه الكعبة لم تكن خاصة بأهل (العربية النبطية)، إنما كانت حجة لغيرهم من العرب(52). وقد يكون معبد رم ثم معبد الذريح ومعبد السويداء (بعل شمين) من هذه المعابد التي يحج إليها، ومن المؤكد أن المآدب والأضاحي الحيوانية كانت ركنا أو عنصرا أساسيا في العبادة النبطية،. وكانت المدافن والمعابد تحتوي على أماكن خاصة للطعام كانت تسمى "مصاطب ثلاثية"(53) وقد لعبت هذه المواقع دورا مهما في شعائر التعبد. ومع أننا لم نعثر على معلومات وافية عن المحارق وكيفية التعاطي معها، فقد كان – على الأغلب - يرمى عليها بعض أجزاء الضحايا مشوية أو نيئة، ومثل هذه العادة كانت معروفة لدى الأقوام السامية ومنها اليهود والكنعانيون، وظلت موجودة في عصر الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فهدم أركان الوثنية، ومع كل هذه العصور فإن الدارس لبعض عناصر "أعمال السحر" والتعاطي مع "الجان" سيلاحظ أنها لا تزال تستخدم هذه العادة في بعض "الحالات المستعصية" من باب إرضاء الجن على خلل أو خطأ ما وقع من قبل البشر، ولا يستبعد أن تكون هذه العادة واحدة من بقايا الشعائر التعبدية لدى الأقوام القديمة قبل الأنباط وبعدهم، والمآدب كانت طقسا أساسيا في عبادات الأنباط، خصوصا بعد دفن الأموات، ولا غرابة أن مثل هذا الطقس لا يزال يسري في المجتمع العربي بشكل واسع. أما التبخير فكان لا بد من حرق البخور فيها، فيبخر بها المذبح والأصنام كما يتبخر القائمون بأداء تلك الفروض، وبقايا هذه الشعيرة لا تزال أيضا موجودة في المجتمعات العربية وفي المجتمع المصري على الأكثر، إذ يقوم بعض القائمين على الكنائس بحمل المجمرة وحرق بعض البخور وهو يدور بها في أرجاء الكنيسة وحول المؤمنين تبريكا لهم بدخانها، ويمكن ملاحظة مثل هذه العادة في بعض المساجد الإسلامية وإن كان ذلك نادرا حيث حل الطيب محل البخور. أما الصلوات فليس ثمة مؤشرات كافية لاستخلاص بعض المعلومات عنها باستثناء ملاحظة المسارح أو الساحات التي كانت ضمن حرم المعابد، ومن المحتمل أن هذه الساحات استخدمت لإلقاء المواعظ أو قراءة الصلوات والأدعية الموجهة للآلهة، ومن الثابت أن للمعبد "قدس الأقداس" الذي – ربما – كان يمثل محور العبادة أو ذروتها.

سادساً- الأنصاب والبخور والأشجار ودورها:

أما النصب: وجمعها أنصاب: فهي حجارة منصوبة كما يقول ابن الكلبي في كتابة "الأصنام" إنه كان للعرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها ويتعرون عندها، يسمونها الأنصاب، ويسمون الطواف بها الدوار، ويقول ابن جريج كما يروي الطبري أن النصب ليست بأصنام، الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب ثلاثمائة وستين حجرا (كذا) فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة. ويتضح ان الأنصاب أحجار وليس من الضروري أن تكون مصقولة أو بشكل تماثيل تشبه الآلهة، ولكنها قد تشكل حلقة وصل بين الإله والناس(54). وفي العهد القديم ثمة نص واضح يعكس العادة السامية في هذا الشأن "فاستيقظ يعقوب من نومه وقال إن الرب لفي هذا الموضع وأنا لم أعلم، فخاف وقال ما أهول هذا الموضع ما هذا إلا بيت الله هذا باب السماء، ثم بكر يعقوب في الغداة وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه نصبا وصب على رأسه دهنا، وسمى ذلك الموضع بيت إيل وكان اسم الطريق أولا لوز... وهذا الحجر الذي جعلته نصبا يكون بيت الله وجميع ما ترزقينه أُعشره لك تعشيرا " (التكوين، 28،16-22). وقد كشفت لنا آثار أوغاريت الشيء الوافي عن ديانة الشعوب السامية، خصوصا الكنعانيين الذين على ما يبدو ابتدأت عبادتهم بواسطة الأنصاب، التي أختيرت كمركز أو كحجارة مقدسة يتم بواسطتها الاتصال بالآلهة، ولم يكن الكنعانيون مولعون بتمثيل آلهتهم حتى وقت طويل إلى أن بدأ بعل يظهر وبيده رمز الصاعقة(55).

ولا يستبعد د.جواد علي أن تكون المذابح التي توجد في بعض المعابد هي من تلك الأنصاب القديمة ما دام أن وظيفة النصب هي الذبح عنده وتقديم الضحايا والعطايا من خلاله. ومثل ذلك يمكن أن يقال عن المحارق التي وجدت أصلا بمثابة أحجار عادية على الأرجح(56). إن تفحص هذه المذابح وخصوصا ارتفاعها يجعل افتراض أن ذبح الأضحية الحيوانية فيها أمرا منطقيا، وثمة مذابح لا تزال بحالة سليمة أحدها في متحف آثار عمان والآخر في ردم معبد قصر ربة، ويبلغ ارتفاع الواحد منها حوالي 80سم، وإذا ما غرس في الأرض عشرين سم فإن ارتفاعه مناسب جدا لذبح الأضاحي من الضأن بينما هي واقفة في صحن المذبح.

ومن المعروف أن الأنباط كانوا قد صوروا إلههم الأهم ذا الشرى على شكل نصب حجري مكعب أسود طوله أربعة أقدام وعرضه قدمان(57). وقد كان انتقال الأنباط من حياة البداوة عبر شبه البداوة إلى حياة مستقرة العامل الأول في تطوير الدين على مستوى المعبود والشعائر والمعتقدات والمؤسسات الدينية(58). ولا بد أنهم مروا في مرحلة العبادة من خلال الأنصاب مثل الأقوام السامية الأخرى الموجودة في المنطقة.

وعرف دين الأنباط المحارق والمباخر التي كانت ضرورية في الشعائر الدينية أغلب الظن، ومع أننا لا نملك معلومات وافية عن المحارق في المعابد العربية باستثناء ما عثرت عليه الحفريات في الكثير من المعابد من هذه المباخر أو المحارق الحجرية ،وطقوس الحرق والتبخير كانت معروفة لدى العبرانيين، وهم على الأرجح جاؤوا بها من المصريين الذين يعزو إليهم هيرودت نشر ثقافة البخور، ولا يغالي هيردوت الحقيقة إذا ما تذكرنا أن البخور كان أهم البضائع التي كانت القوافل العربية تنقلها إلى مصر منذ عصور بعيدة.

ومن المحتمل أن يكون فهم الأقوام القديمة لوظيفة البخور مشابه لما أشير إليه في بعض كتب التراث ومنها " الفلاحة النبطية لابن وحشية " (شجرة المر): ويقول عنه الكنعانيون إن هذه الدخنة ترضي الزهرة ويتقرب بها إليها ومن أراد أن يتلو عزايم الزهرة قدام صنمها فليقدم تدخين هذه الدخنة ويزمر ويطبل...(59)

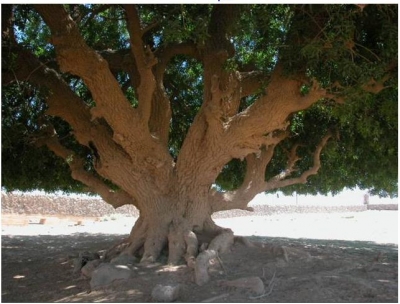

تقديس الأشجار: يشار كذلك إلى أن الأنباط ربما عرفوا عبادة الأشجار أو تقديسها، والاعتقاد بقدسية الأشجار كانت لا تزال شائعة في المجتمعات العربية إلى وقت قريب في القرن العشرين. مثلما كانت شائعة في مجتمع الحجاز حتى صدر الإسلام مما دعا الخليفة عمر بن الخطاب للأمر بقطع شجرة الحديبية بعد أن تعلق المسلمون بها لدرجة التقديس، وشجرة " ذات الأنواط " كانت من الأشجار المشهورة والمقدسة عند قريش حتى فتح مكة(60). وقد سبق أن اشرنا إلى ما ورد في التراث العربي من أن "العزى" شجرة بغفطان كان يعبدها العرب، فأمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) خالد بن الوليد فقطعها. ولا يزال المسلمون والمسيحيون في سورية وفلسطين اليوم يؤدون واجب الاحترام للأشجار وهي عادة من البلوط أو الصنوبر التي تنمو قرب ينبوع أو قرب قبر أحد الأولياء او القديسين، وتشاهد اليوم قطع الثياب مربوطة بشجرة مقدسة عند "أفقا" حيث ينبع نهر إبراهيم(61).

ومثل هذه الاعتقادات لا تزال بقاياها في المجتمع الأردني وغيره من المجتمعات العربية، وثمة شجرة في صحراء السرحان شرقي الأردن تتمتع بمكانة مقدسة أو مبجلة لدى أبناء المجتمع المحيط،* ومثلها شجرة من عائلة "الزعرور" قرب مقام النبي شعيب قرب مدينة السلط. وقد سجل (مفلح العدوان) ووثق عشرات المقامات المقدسة في القرى الأردنية من شماله حتى جنوبه، وقد تنوعت هذه الأشجار من بطم وزيتون وسنديان وصنوبر.. الخ. وهي غالباً ما ترتبط بقبر ما يعتبرونه ولياً صالحاً أو نبع ماء قديم أو حادثة لم يتبقى منها سوى شظايا من قصة أو بقايا من رمزيات لا يعرف أصلها(62).

شجرة صحراء السرحان المعمرة التي يعتقد أن الرسول صلي الله عليه وسلم استظل بها، كانت موضع تقديس من قبل الناس

* تقع الشجرة بين بلدتي الأزرق والصفاوي إلى الشرق من الطريق المعبد الواصل بينهما وعبر طريق شبه ترابي ممتد لمسافة 14 كم ... البلدة تسمى مَيْفَعة، التي أصبحت الآن أم الرصاص. ويعتقد أنها التي استظل تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام مع ميسرة:

تقع هذه الشجرة المعمرة وسط الصحراء الأردنية في قاع طيني يسمى قاع البقيعاوية ومنه أخذت الشجرة اسمها :شجرة البقيعاوية وهي شجرة معمرة من نوع البطم الاطلسي المذكر يصل ارتفاعها الى 11 مترا وقطر جذعها الى 90 سم ومحيطه الى 283 سم ويقدر عمرها بما يزيد على 1450سنة

ورصد توفيق كنعان(63) العديد من الأشجار المقدسة في أرجاء فلسطين التي كانت تتلقى التقديس والتبجيل من مختلف الأديان والطوائف الدينية في فلسطين. ولاحظ أن الشجرة غالبا ما تكون منعزلة أو بجانب نبع ماء أو كهف.

ومن أهم الأشجار التي لاقت هذا الاهتمام: البلوط، والتين، والخروب، والزيتون، والتوت، والسدر أو النبق، والبطم، وأشجار أخرى كثيرة.

وقد عرف عن وجود هيئة دينية "سدنة" للمعابد النبطية(64). ويستشف من بعض الإشارات الأثرية أن بعض الملوك حاولوا اكتساب مكانة دينية مما دفع بعض الدارسين إلى الاعتقاد بوجود عبادة ملكية، ويبدو أن الملك عبادة الثالث هو أكثرهم شهرة في هذا الصعيد، ومن المحتمل أن يكون الملك على رأس هذه الهيئة الدينية العليا في بعض الأحيان تأثرا بالحكام المصريين، وعلى الأغلب أن الملك على ما يبدو لا يباشر شعائر او طقوساً أو إجراءات عملية في المعابد، ويقوم بهذه المهة الكاهن "الإفكل".

فالإفكل (أ ف ك ل) أي " الكاهن: هو المسؤول عن إدارة شؤون المعبد الدينية كإقامة الطقوس التعبدية داخل المعبد أو الشؤون الإدارية التي تتضمن الإشراف المالي لوارداته وصادراته، ويبدو أن الغرامات المفروضة للمعابد والتي وردت في الكثير من النقوش كانت أحد المصادر الرئيسية لمالية المعابد إضافة إلى الأوقاف والهبات(65). وعرف من بعض النقوش " أن للمعبد حقا فيما يسمى الصنور وهي من العشر "، وهذه للمعبد والكهنة من الدخل للفرد(66).

سابعاً- التشريع:

غير أن بعض الدارسين لاحظوا أن الدين كان المصدر الرئيسي أو مصدرا رئيسيا للتشريع في المجتمعات القديمة. وأكثر من ذلك كان الدين هو المصدر الرئيسي للتصورات والمفاهيم في شتى مجالات الحياة والعلم أيضا، وهذا لا يعني ان كل القوانين والشرائع والرؤى والأنظمة كان مصدرها دينيا، بل إن الكثير منها ألبس عباءة الدين للاستعانة بالدين لإضفاء الهيبة والاحترام والثبات على تلك التصورات أو الأنظمة أو المفاهيم(67). ومن أمثلة ذلك ما حملته بعض نصوص اللعنات التي كانت تفرض غرامات محددة للآلهة في حال حصول التعدي على حرمات المقابر.

ثامناً- الأعياد:

أشار (جلوك) إلى وجود موسمين من الاحتفالات لدى الأنباط، واحد في فصل الربيع وآخر في فصل الخريف، وهذه المواسم نفسها التي كانت الشعوب السامية تحتفل بها(68). فإذا ما أضفنا ذلك إلى ما أورده د.جواد علي عن قيام الأنباط بالحج إلى معبدهم "الدير" في البتراء، وأنهم كانوا يقومون بالطواف حول "قدس الأقداس" – الذي يشكل مركز المعابد النبطية أو نواتها– وأن هذا التقليد ربما جاء من عرب الجزيرة(69). فيمكن الافتراض –بدون تحقق –أن أعياد الأنباط كانت أعيادا دينية أو ذات لبوس ديني. ويشير (ستاركي) إلى أن حد طقوس الاحتفال بالعيد تسيير موكب من الجمال عبر المدينة إلى منطقة المذبح حاملة معها "الموتاب - العرش"(70). ولعل بقايا صورة القافلة في نهاية السيق والتي تتكون من عدد من الجمال ما كانت إلا احتفاء بهذه المناسبة لا احتفاء بقدوم القوافل التجارية.

والظاهر أن الناس كانوا يغتسلون ويتوضؤون قبل القيام بطقوس العبادة استنادا إلى ما عثر عليه من الأحواض المائية الكثيرة والملازمة للمعابد(71). وعرفت مثل هذه العادة لدى الشعوب السامية، خصوصا السورية والكنعانية قبل معرفة اليهود والمسلمين لها(72).

يتبع الجزء الأول من الفصل الرابع.

مراجع الفصل الثالث وهوامشه:

1- إحسان عباس، 2007، 128

2 - جواد علي، المفصل، 6، 252

3 - عبد عون الروضان، موسوعة تاريخ العرب، ج1 ، 35

4 - علي حسين خلف، 1991، 11

5 - سلطان المعاني، 2004،39

6 – فأقم وجهك للدين حنيفا " مائلا إليه، مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة

" فطرة الله التي فطر الناس عليها " فطرهم الله على الإسلام لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر، كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " وفي المسند عن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خـطب يوما، فقال في خطبته حاكيا عن الله سبحانه: "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم"

"لا تبديل لخلق الله" أي: لا تبدلوا خلق الله، بعبادة غير الله بل ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد "ذلك الدين القيم" أي: لزوم الفطرة هو الدين المستقيم، "ولكن أكثر الناس لا يعلمون " ذلك حتى يفعلوه ويعملوا به. (مختصر فتح القدير للشوكاني).

7 - احمد العجلوني، 2002،190-191

8 - إحسان عباس، 2007، 129

9- محمود سليم الحوت، في طريق الميثيولوجيا عند العرب، ط2، بيروت، 1979، 259

10 - Gluck.N,1965;454

11- عاطف الشياب ،1990،20

12 - الذيب 1998، لق 191: 4-5 ،

13 - Hammond 1973;103

14 - هتون الفاسي، 1993، 230

15 - دي لا سي أوليري ،1927- 1990، 213.

16 - إبن كثير، تفسير إبن كثير 4 ، 253 وما بعدها

17 - احمد العجلوني، 2002،204

18 - جواد علي، المفصل، ج 6، 222-223.

19 - Gluck.N,1970;211-240 إحسان عباس، 1985، 132- 134

20- هتون الفاسي 1993،238

21 - احمد العجلوني، 2002،189

22 - جواد علي، المفصل، ج 6 ، 250

23 - احمد العجلوني ،200،206

24 - علي حسين خلف، 1991، 11

25 - احمد العجلوني، 2002،206

26 - زيدان الكفافي، 2006،328

27 - جواد علي، المفصل، ج 6،253

28 - جواد علي، 6،331

29 - العجلوني ،200،199

30 - احمد العجلوني، 2002،200

31 – إحسان عباس 2007، 134-136

32 – هتون الفاسي 1993،227

33 - احمد العجلوني ،200،199

34 – احسان عباس 2007،52

35 - احمد العجلوني، 2002،208

36 - عاطف الشياب، 1990،31

37 - G.R.H.Wright.Structure of the Qasr Bint Far,un. APrliminary Review,in PEQ 93,p.8-38.

38 -. عاطف الشياب، 1990، 54

39 - عاطف الشياب، 1990، 89

40 - عاطف الشياب، 1990، 104

41 - احمد العجلوني، 2002،220

42 - فيليب حتي، 1958، 132

43 - Gluck ,N.The Other Side..,p222

44 - Dalman,G " Petra und Seine Felsheiligt Umer. Leipzig.

45 - Gawlikowski ,1975:41

46 - جواد علي، المفصل، ج 6 ، 20

47 - جواد علي، المفصل، ج 6، 138 .

48 - Zaydaine 1980;20

49 - Starcky 1965;43-44

50 - جواد علي، المفصل، ج 6،139

51 - يونس يونس شديفات، 1994

52 - جواد علي، المفصل، ج 6، 416

53 - Gluck.n 1965;163

54 – الروضان، عبد عون ،موسوعة تاريخ العرب ، 265

55 - فيليب حتى، 1958، 132

56 - جواد على، المفصل، ج 6، 424

57 - الخطاطبة، 2006،76

58 - إحسان عباس، 2007، 127

59 - ابن وحشية1995، ج2، 1257.

60 – الروضان ،عبد عون ،موسوعة تاريخ العرب ، 267

61 - فيليب حتى، 1958،130

62- مفلح العدوان، 2008، الجزء الأول.

62- توفيق كنعان، الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين، 1988،57

63- هتون الفاسي، 1900،425

64 - سليمان الذييب، 1998، 4-6

65 - هتون الفاسي ،1993، 144

66 - هتون الفاسي، 1993،144

67 - Gluck.1965:410-420

68 - جواد علي، المفصل، ج، ج5م 101، كذلك أنظر: زيدان المحيسن.

69 - Starky,The Nabataeans ,11

70 - خالد الحموري، 1997،33

71 - فيليب حتي، 1958،130

صور

صور