الأنباط: تاريخ وحضارة ، الجزء 2 من الفصل 3.

لمؤلفه عزام أبو الحمــام

أولا- آلهه الأنباط:

1- ذو الشرى: الإله الأكثر صيتا بين آلهه الأنباط، هجئ بالفاظ عديدة: دوشر، ذو شرا (إسلامية)، دوسر، دوساريس (يونانية ). وكان الاعتقاد بذي الشرى شكلا من الاعتقاد الملكي البسيط، عبد في كل المناطق النبطية خصوصا في البتراء، وينتمي في أصله إلى عبادات نجمية مستمدة من العرب الجنوبيين، ويدل على ذلك العبارة التي وردت في أحد نقوش الحجر لذي الشرى "الواحد الذي يفصل بين الليل والنهار"، وهذا اللقب يعكس الخاصية الشمسية لدوشرا، وربما المرتبط بالكوكب عطارد. ويطلق نص آخر متأخر كثيرا على هذا الإله "سيد العالم". والإله ذو شرى ذو طبيعة مذكرة عند الأنباط(7)، وهو يحمل طبيعة بعض الآلهة السامية في دور مبكر، فأصبح يناظر كلا من بعل، وهدد، وبعل شمين (رب السموات )، وكان في البدء يعبد على شكل حجر مربع أو مستطيل، وإلى هذا تشير كثير من الكتل الصخرية المستطيلة المنحوتة في بترا وضواحيها، وحيثما توجه المرء في بترا وجد رموز ذي الشرى منصوبة أو منحوتة مما يدل على مكانته في بترا نفسها، وبما أنه إله شمسيا، فقد وجدت أنصابه ورموزه محرفة أو موجهة نحو المشرق(8).

ويصنف ذو شراة باعتباره مرتبطا بمعنى "الزراعة الكثيفة"، وهو بالتالي مرتبط بالخصوبة، ويعتقد (أ.كاميري) أنه إله قديم جدا وقد يكون الأدوميون قد تركوه بعد زوال دولتهم، فعبده الأنباط، وفي فترات متأخرة بدأ ذو الشرى بالتأغرق (نسبة إلى الإغريق) ثم بالترومن (نسبة للرومانية)(9).

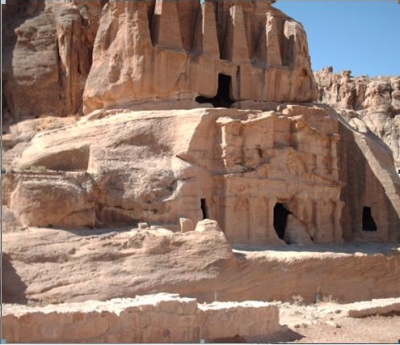

رموز ذو الشراة على شكل مسلات أو أنصاب عمودية في أعلى القبور

فقد بدأ يظهر بصور بشرية بعد أن كان نصبا حجريا، وقد ترافق ذلك مع تغلغل الثقافة اليونانية ثم مع استقرار النبط وارتباطهم بزراعة الكرمة، وصارت صورته تظهر جالسا في مجالس الخمر أو تحط به أوراق العنب وحبات الرمان، وصارت صورته تقترن برموز مناسبة لأوضاعه الجديدة مثل (الثور- الصقر – الأسد – الأفعى) تعبيرا عن الخصب الذي يصله (بزيوس- هدد)(10) والمرجح - في ظني – وفق منطق التوارث – أن الأنباط وجدوا ذا الشراة المعبود الرئيس للأدوميين فتبناه من راح يستقر منهم في المنطقة التي كانت الزراعة عماد اقتصادها الأول. ويدعم هذا الاعتقاد أن عبادة ذي الشراة ظلت مستمرة إلى ما بعد سقوط المملكة النبطية، فقد وجد اسمه في منطقة (بصرى) وذلك في القرن الثالث بعد الميلاد وما تلاها(11).

وقد رمز الأنباط لذي الشراة برمز المسلة أو الحجر المكعب الأسود الذي وجد في البتراء، حيث إشتهرت عبادته(12). وبتأثير الحضارة الهلنستية يبدأ باتخاذ صورة إنسان، فتظهر تماثيله في المعابد على شكل رجل وقور جالس على عرش يحيط به ثوران، وهو كذلك يظهر على قطعة نقد متأخرة (177 ميلادي) في بصرى، ويظل يظهر في مسكوكات بصرى حتى بدايات القرن الثاني الميلادي مما يدل على أهميته العميقة لدى سكان المنطقة.

ولما كان (ذو الشرى) إلها معتدلا لا يحب شرب الخمر في أيامه الأولى، فقد كان الأنباط يقدمون له القرابين ممزوجة بالحليب أو الزيت أو الحنطة وبعض أنواع الأطعمة الأخرى، وبعد أن تطور وأصبح يضاهي (ديونسيوس) - إله الخمر عند الإغريق – أصبح الأنباط يقدمون له القرابين ممزوجة بدم العنب (الخمر) بدلا من الحليب، أما أنهم كانوا يقدمون له القرابين البشرية فهو أمر لم يقم عليه دليل قطعي إلى الآن(13).

تمثال برونزي لذي الشرى كبير آلهة النبطيين في صورته الوقورة – متحف آثار عمان- تصوير الباحث

أما عن شكله فيفيد الفيلسوف مكسيموس الصوري (4 م) إنه كان حجرا أسودا مكعبا ارتفاعه أربعة أقدام وعرضه قدمان ويرفع على قاعدة ذهبية وكل الهيكل يتألق بالذهب، يصب عليه أو أمامه دم الأضحية، ويبدو أنه كان إله الدولة الرسمي(14).

2- اللات: اللات من الآلهه المشهورة عند العرب عموما، وظلت عبادتها شائعة ورائجة مع قرينتها العزى حتى قدوم الدعوة الإسلامية )أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى( (سورة النجم / 19-20 ). ومن المحتمل أن تكون اللات هي النظير الأنثوي للرب إيل في أصل الديانات العربية الجنوبية، وهذا يقوم على افتراض قوي أنّ أصل الديانات العربية يعود إلى منظومة اعتقادات سامية أسبق تنتمي إلى أصول نجمية، وتتكون المنظومة من ثالوث " الشمس والقمر ونجم أو كوكب ثالث اختلف في حقيقته أهو الزهرة أم عطارد أم غير ذلك. وبينما كانت اللات تمثل الشمس في الأصل، ولذلك عرفنا بعض الاسماء العربية القديمة مثل "عبد شمس"، وكانت اللات واحدة من ثلاث إلاهات وجدت في الكعبة وكان لها الشأن الأكبر عند العرب(15)، وقد عرفت عبادتها أيضا في الطائف وكانت تمثل بصخرة يبدو أنها أقرب في شكلها إلى شكل المكعب، وقد وجدت نماذج من هذه الصخرة في مناطق اخرى. وذكر ابن كثير أن (اللات) صخرة بيضاء منقوشة، عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها، ويفتخرون بها على من عداهم من العرب بعد قريش(16). ويؤكد ف.وينت أن اللات كانت إلهة القمر، بالرغم من كونها إلهاً مذكرا عند العرب الجنوبيين، ويرى أن جنس الآلهة متغير بين العرب في الشمال والجنوب، وكانت اللات مرتبطة بأماكن عديدة مثل صلخد، رم، بصرى، وقد تعتبر أم الآلهة (أ م ت ا ل هـ ي ا) أي "أم الآلهة". ومما يثير الدهشة غياب اسم اللات من النقوش التي وجدت في البتراء على الرغم من وجود اسماء أشخاص مركبة من اسمها(17).

وقد ورد اسم اللات في نصوص الحجر وصلخد وتدمر، وفي النصوص الصفوية، وهو أكثر آلهة الصفويين ورودا في نصوصهم، ويظهر أن عبادتها انتقلت من القبائل العربية الشمالية إلى أهل الحجاز(18). وفي المجتمع الأردني قبيلة معروفة تسكن نواحي البلقاء وتنتسب إلى "عبداللات" ولا نعرف لذلك تفسيرا غير ما يوحي الاسم بآثار عبادة "اللات". هذا إذا لم يكن أسم "اللات" هذا جمعا للأسم عبد الله، أو عبد، أو نسبة إليهم.

اللآلهة آتارغاتيس (أترعتا) أحد تجليات اللات – من معبد التنور (متحف آثار عمان)

وكانت اللات قرينة ذي الشرى لدى الأنباط، ولكن حين أصبح ذو الشرى يضاهي "زيوس – هدد" لم تعد كذلك بل أصبحت هي أترعتا (أتر – أتا) ربة الخصب السورية، وكان عرشها مجنحاً بالأسُود، وفي عسقلان (على الساحل الفلسطيني) كانت تبدو نصف امرأة ونصف سمكة، وبما أنها ربة خصب فقد وجد فيها اليونان نظيرا لأفروديت، وهكذا أصبحت اللات تناظر أترعتا مثلما أن ذا الشرى يناظر زيوس – هدد، وأترعتا تملك الكثير من الوجوه والرموز او الأدوار، فهي ربة الحياة النباتية، وربة القمح، وربة الدلفين، وربة الحظ (تايكه) وربة البروج وغير ذلك، وفي تجلياتها المختلفة تعكس معاني ومفهومات دينية مختلفة أيضا(19).

3- العزى: وهي صفة وتعني قوية أو "ذات العزة" وهي إلهة نجمة الصباح (الزهرة )، وهي إلهة سورية نبطية، ورد اسمها في القرآن الكريم في المرتبة الثانية بعد اللات، )أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى((سورة النجم 19-20)،

وقد ذكرت التفاسير أن العزى كانت شجرة بغطفان، وكانوا يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها. (مختصر فتح القدير للشوكاني).

واللات هي الإلهة الأنثى الرئيسية لدى الأنباط، ورمز هذه الإلهة الأسد، ويرى ف. وينيت أنها من أصل سينيائي (نسبة إلى سيناء)، وأنها عبدت في مدينة "العزى" Elusa (الخلصة حاليا) النبطية بالنقب، وكانت المدينة بمثابة مقر أو بيت للعزى، كما أنها كانت تمثل إلهة الحرب لدى العرب، لذا كانت أضحياتها في بعض الأحيان بشرية، وقد يكون اسم العلم المؤنث "عزة" من بقايا عبادة هذه الإلهة(20). ويرى بعض الدارسين أن للعزى قيمة كبيرة لدى الأنباط، وعرف من معابدها اثنان فقط، واحد في البتراء والآخر في وادي رم، وصورتها تُمثل بامرأة(21). ويجب ملاحظة بعض المعلومات برمزيتها الأسطورية في شأن العزى وغيرها من الآلهة العربية، فإن نصوصا أخرى كانت تشير إلى أن العزة هي إلهة الينابيع، والينابيع عماد حياة العرب في الجزيرة العربية وبلاد الشام كذلك منذ أزمان بعيدة، ومنها جاء اسمهم "عرب"، وإن التمكن من الينابيع يمثل العزة والسؤدد والحياة، وهذا الغرض دونه الموت الذي يمثله الأسد ذو البأس والقوة، وإن وطئ هذا الغرض ليستحق من الأعراب التضحية ببعض الأضاحي البشرية ما لزم الأمر، وما أكثر الضحايا البشرية التي ستسقط إن لم يتمكن الناس من أعرابهم ومائهم. ولا غرو إذن ان تمثل العزة إلهة الحرب عندهم، فليس كالماء والينابيع ما يستحق الحرب لدى العرب مثلما هو معروف في تراثهم. ولا غرو أيضا أن يكون اليمين المغلظ لدى عرب الجاهلية محصورا بـ"اللات والعزى" وفق ما نعرفه من تراث الجاهلية، ووفق ما شهد به المؤرخ هيرودت الذي ظن بأن العرب لا تعبد غير هاتين الإلهتين.

4- مناة: منوة: مناتا: والصنم مناة هو (منوتن) (منوت) Manavat عند النبط، ويظن أن لاسمه صلة بـ(مناتا) Menata في لهجة بني إرم، و (منا) Mana في العبرانية، جمعها (منايا) في عربية القرآن الكريم، وهي لذلك تمثل الحظوظ والأماني، وخاصة الموت، ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الإلهة هي إلهة المنية عند الجاهليين(22). وبالطبع فقد وردت (مناة) في القرآن الكريم" )أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى((سورة النجم 19-20)، وقد وردت في بعض النقوش النبطية منها ما جاء في نقش من الحجر بصيغة (منوتو): و ل ع ن دو ش ر ا و م ن و ت و و ق ي ش هـ ر / ك ل م ن د ي ز ب ن ك ف... ر ا د، هـ )، أي "لتكن لعنة دوشرا ومناة وكاهنها على كل من يبيع هذا الضريح"، ويبدو أن كتبة خط القرآن الكريم لم يكونوا يتبعون مدرسة واحدة، حيث نجد الكلمة الواحدة مكتوبة بطرق مختلفة في السورة نفسها، مثلا كلمة "رحمة" تكتب مرة بالتاء المربوطة ومرة بدونها، وفيما يتعلق بكلمة مناة، وزكاة وصلاة، فقد كتبت بحرف الواو، وهذا يعود أساسا إلى أن جذور هذه الكلمات تحوي أحرف علة طويلة، مثل "الواو"، وموجودة أيضا في الكلمة النبطية منوتا. وظهر الاسم كذلك على شكل "منوت" في نص من "تيماء"، ويمكن لفظه منوتو أو مناتو. ولا توجد لمناة صورة بارزة بين أصنام مكة قبل الإسلام، وربما لم تجسد في تمثال هناك أبدا، وهذه الإلهة مرتبطة مع دوشرا في نصوص أضرحة الحجر باسم منوتو، والمعنى الأساس لها هو "قدر، نصيب، جزء"(23).

5 – بعل: هبعل: هبل: من المرجح أن يكون اسم هبل تحريفا عربيا لاسم الإله الكنعاني "بعل"، وإذا ما أضفنا له أداة التعريف السامية (هـ) فإنه سيصبح "هبعل"، ولما كانت بعض اللهجات السامية تقلب العين همزة أو تتخلى عنها نهائيا، فإنه يصح الافتراض أن هبل هو النسخة العربية من الإله الكنعاني "بعل" الذي كان ذائع الصيت في بلاد الكنعانيين والفينيقيين وسوريا. وقد رمز بعل لدى الكنعانيين للكثير من المعاني أهمها الخصب والقوة والزراعة والأمطار والقوة الذكرية وهو سيد الأرض أو مالكها، وقد اكتسب بعل هذه الصفات من رب الأرباب "إيل" إله السماوات والأرض(24)، ولا تزال الكلمة تستخدم في اللغات العربية والعبرية بمعان قريبة أو مطابقة لمعانيها الأصلية، فهو في العربية اليوم: البعل الزوج، والبعل والبعلية: الأرض التي تسقى من مياه الأمطار، وبعل في العبرية أيضا الزوج والسيد والمالك، و "بعل هبيت" سيد البيت أو المالك. وإنما اتخذت الأرض البعلية هذا المعنى لأنهم اعتقدوا أن "البعل" يتكفل بها فهو "سيد أو مالك السماوات". ولذلك إتخذت له رموز توحي بهذه المعاني مثل "الثور" و"المحارب". وعلى الرغم من أن اسمه يوحي بأنه مذكر، إلا أن الكثير من الدارسين قرروا أنه اسم مؤنث لأنه رمز أساسا للشمس. ومثله مثل الآلهة الأخرى، تتطور صورة بعل وتأخذ تجليات مختلفة ربما بتأثير الحضارات المجاورة وبحكم التغير في الواقع، فهو بعل شمين في بعض المناطق، ومعبده النبطي في "سيع" قرب السويداء من أكبر المعابد النبطية وأهمها، ويبدو أن تأثير الحضارة السورية كان أقوى من غيرها في هذا المعبد، وعرف "بعل شمين" أيضا عند العرب الجنوبيين بهذا الاسم، والمرجح أنهم أخذوه من عرب الشمال. ونسبت له بعض الاسماء مثل: عبد شمين.

وقد انتقلت عبادة هذه الإلهة إلى العرب من الكنعانيين، حيث كان إلههم الأعلى (الإله والسيد) هبعل. وظهر اسم الإله في واحد من نقوش الحجر: "ل ذ و ش ر ا وهـ ب ل و ل م ن و ت و ش م د ي ن هـ و ل ا ف ك ل ا ق ن س) "لذي الشرى وهبل ولمناة خمس وحدات نقدية؟ وللكاهن غرامة"، وورد اسمه في أحد نقوش الأنباط على قبر في مدينة بيتولي (إيطاليا) مؤرخ إلى 11 ميلادية(25). وهبل من أعظم الآلهة المكية التي عبدت قبل الإسلام وكانت من أعظم الأصنام حول الكعبة. وليس هناك تفصيلات في النقوش النبطية عن طبيعة هذه الإلهة وقد عرف بعل عند الأدوميين وربما كانت له المكانة الأعلى في مراتب الآلهة، فقد ظهر اسم بعل في بعض الآثار الأدومية المهمة، وعثر على ختم أدومي عليه كتابة تنص على لقب صاحبه "خادم بعل". وفي منظر آخر رسم عجل يرضع من بقرة، وحيوانات مرعى وغيرها(26). مما يوحي بأهمية "بعل" في الخصب والولادة.

وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية التي عثر عليها في الحجر وورد مع اسم الصنمين: (دوشر- ذو الشرى) و (منوتو- مناة )، وقد تسمى به أشخاص وبطون من قبيلة كلب، مما يدل على أن هذه القبيلة كانت تتعبد له، وأنه كان من معبودات العرب الشماليين، وباسم هذا الصنم سمى "هبل بن كنانة الكلبي جد زهير بن جناب". ولما أراد النبي الانصراف عن أحد، علا صوت أبي سفيان: أعل هبل..أعل هبل، فقال النبي لعمر: أجبه، قال ما أقول له ؟ قال: الله أعلى وأجل، فقال: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي لعمر قل: الله مولانا ولا مولى لكم(27).

6- شيع القوم: وقد ورد في النقوش النبطية في (مدائن صالح) اسم الإله (شيع قوم) و (سع قوم) و( شيع القوم)، وهو إله القوافل والمحاربين، يدافع عن القوافل وعن رجالها ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعها، ولهذا كان يتقرب إليه التجار بالنذور وبالدعوات لينزل بمن يتحرش بتجارتهم العذاب الأليم، وهو أيضا من آلهة قوم ثمود والصفويين(28). ولا غرو في ذلك عندما نتذكر ما كان للقوافل من خطورة في حياة تلك الأقوام، فعليها يقوم اقتصادهم، وبسببها يسافرون ويجابهون المخاطر الكثيرة في أثناء ذهابهم وإيابهم، وهذا يذكرنا أيضا بالدلافين التي صارت أيضا إلهاً للمسافرين عبر البحار، نظرا لما فيها من مخاطر جمة، وتذكر كتب الأخبار أن تجار مكة حرصوا على زيارة أصنام الكعبة حال عودتهم ووصولهم وقبل أن يعودوا لأسرهم؛ حمدا لأصنامهم بسلامتهم وحراسة تجارتهم.

6- قوس: قوس في الأصل إله أدومي، ويبدو أن الأنباط توارثوه عنهم مثلما توارثوا عناصر حضارية أخرى في الزراعة والتجارة والعمران. ويبدو أنه كان إله الحرب والقوة لدى الأدوميين، ولذلك ظهرت بعض صوره يحمل قوسا. ويبدو أن القوس كان أداة حربية حاسمة في القتال وتستحق هذا التبجيل.

وقد عثر على نقوش نبطية كثيرة ذكرت هذا الإله، ليس في منطقة إيدوم وحسب، بل شمالا حتى بصرى العاصمة الثانية النبطية، وذكر قوس في نص من بصرى يشير إلى أن صقرا قد صنع له، ويرمز إلى الإله قوس، وفي خربة التنور (جنوب الأردن )، تم العثور على نص تكريسي له(29). ويبدو أن قوس، عبد في مراحل مبكرة من استيطان المنطقة الإيدومية، وراح مركزه يتراجع أمام الآلهة الثلاث الأساسية لدى الأنباط: ذي شرى، اللات، العزى.

7- الكتبي (الكتبى): وهو من الآلهة التي اختلف في جنسها إن كانت مذكر أم مؤنثاً، اشتق اسمه من "الكتابة" ربما نظرا لما صار للكتابة من قيمة عالية في حياة الناس وفي التجارة والمعاملات خصوصا، وهذه القيمة يفترض أن تزداد في مرحلة الاستقرار، إلا أن قيمة الكتبي وصيته لم يبلغا شيئا مما بلغه آلهة الصف الأول.

ويؤنثها ستاركي ويرى أنها ودوشرا تمثلان الإلهة نفسها وذلك من خلال عدة نقوش. ويقابل هذا الإله إلهة الكتابة السامية المصرية ثوت (Thot) واليونانية – الرومانية هيرمس- ميركوري، والأشورية نابو، وقد ظهر مناظرا للإله نابو في السنوات العشر لإقامة نبونئيد في تيماء في الجزيرة العربية(30).

8- الدلفين: لا يزال من غير الواضح تماما مكانة الدلافين في الرموز الدينية النبطية، وقد ظهرت كثيرا في معابدهم، ووجدت نماذج منها في قبور النقب، واستغرب بعض الدارسين معرفة الأنباط بالدلافين البحرية وهم أمة صحراوية تطبعها البداوة، وثمة تفسيرات لهذه الظاهرة منها أن الأنباط عرفوا البحر جيدا من خلال تجارتهم البحرية، ثم أنهم تلقوا تأثيرات من الأقوام المجاورة، والأقرب- عندي – إلى المنطق أن الأنباط كانوا أمة تنوعت منابتها وثقافاتها لتشكل هذه الفسيفساء الكبيرة المسماة الحضارة النبطية، ولا بد من أن أقواما ساحلية من الشرق (الخليج العربي) أو الغرب (البحر المتوسط) عرفت الدلافين وجعلتها آلهة أو رموزا دينية، وجاء الأنباط وأقروا ذلك ولم ينكروه، وعلى الأغلب أن أقوام فينيقية وكنعانية أدخلت هذه الرموز إلى الثقافة النبطية، وقد وجدت أهم تماثيل "الدلفين" في أسدود المدينة الفلسطينية الساحلية شمال غزة. ووجدت كذلك نماذج منه في بترا وفي (عبدة) في النقب وفي وادي رم، وهو موجود في آثار مدينة "الحجر" أيضا. وانتشار هذا

الرمز يشير إلى علاقة الأنباط الوطيدة بالبحر مثلما كانت علاقتهم أيضا وطيدة

الدلافين تبدو على رأس أتارجاتيس (الوجه السفلي) من معبد التنور – متحف آثار عمان

بالبر، والدلفين حيوان مائي مهم للسفر في البحر، مثلما هو مهم للسفرة النهائية للإنسان، ووضع رمز الدلفين في المعابد والمزارات مرتبط بحبهم لضمان السلامة على الطريق التي يقطعونها بعد أن يغادروا دار الفناء(31). وربما أن الدلافين تماثل الإلهة أتارجاتيس(32) (اللات) ، حيث ستبدو الدلافين ملازمة لأحد تجلياتها في معد خربة التنور. فهل كان الأنباط يؤمنون بحياة آخرة بعد الموت؟ هذا ما سنعاود نقاشه في الصفحات القادمة.

9- قيس: من الأصنام المعروفة والمعبودة عند العرب، وقد ظهر اسم هذا الإله في عدة نصوص نبطية، مرة باسم "قيشا"، ومرة أخرى في نقوش الحجر باسم "قيش أو قيس"، وفي نص من خربة التنور، ظهر الاسم "قس" (ق س ا ل هـ ح و را) "قس إله حورا"، وطبيعة هذا الإله غير معروفة لأنه ظهر في اسماء علم مركبة فقط مثل: عبد القيسي وعمر القيسي. وذكر في أحد نصوص بصرى قسيو(33). وثمة احتمالات عديدة في كنه هذا الإله وتعدد مسمياته وعدم وضوح دوره أو مكانته، وليس من المستبعد أن تكشف لنا الأبحاث المستقبلية أن يكون هو الإله قوس نفسه.

10 – العبادة الملكية: قيل عن الأنباط أنهم عرفوا عبادة بعض ملوكهم، ويعود ذلك أكثر ما يعود للملكين عبادة الثالث، والملك الحارثة الرابع، وكشفت الآثار في "عبدة" في النقب عن ما يعتقد أنه بقايا قبر للملك عبادة الثاني، وكان أسطفانس البيزنطي قد صرح: "أن عبدة هي المكان الذي دفن فيه ملك يؤلهه الأنباط "، وفي بترا نفسها ظهرت جماعة تتعبد للملك عبادة "الإله"، وفي سنة 20 ب. م أقيم معبد حجري من أجله وزود بتمثاله (34)، وعثر على نص صريح يقول: " د ك ر ب ط ب ق ر ا ق د م ع ب د ت ا ل هـ ا " ذكرى طيبة لمن يقرأ أمام عبادة الإله"...

لكن د.إحسان عباس يقلل من شأن هذه الظاهرة وهو يشير إلى أن مثل تلك العبارات لم تكن إلا شكل من أشكال التبجيل، أو أنها من تشجيع الحارثة الرابع الذي سره أن يتبوأ قدسية دينية بعد موته إقتداء بسلفه.

صور

صور