ثالثا- الوضع السياسي الإقليمي في أثناء فترة الأنباط (العوامل السياسية الخارجية):

نعاود التعرض مرة أخرى لبدايات ظهور الأنباط على المسرح السياسي في نهايات القرن الرابع قبل الميلاد، ولكن لا بد من وجود معادلات دولية أو إقليمية ستساعد الأنباط على هذا الصعود بعد أن استطاعوا بناء قوتهم الذاتية ليس على أنقاض دولة الأدوميين مثلما يميل بعض الدارسين لوصف نشوء الدول، بل على الأساسات المتبقية من هذه الدولة مثلما وردت الكثير من الإشارات الأثرية خصوصا المخلفات العمرانية، والنظم الدينية والآلهة، المصاطب الزراعية وآبار المياه، وطرق التجارة.

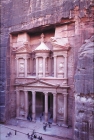

كان الاسكندر المقدوني قد استكمل اجتياحه مناطق شرق آسيا وشمالها الغربي، ووقعت سوريا تحت حكم السلوقيين ورثة المقدوني في المشرق، حيث ظلت حدودهم غير مستقرة بسبب استمرار الصراع مع أشقائهم البطالمة في مصر، وتنازع الطرفان السيطرة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط والممالك المحاذية لها، ويبدو أن السلوقيين ترددوا في التوغل إلى الجنوب أو أنهم جعلوا من ذلك مهمة ثانوية قبل أن يتعرفوا على أهمية المنطقة تجاريا واقتصاديا، حيث كيان الأنباط النامي إلى أن أرسل أنتيجونوس حملتيه الشهيرتين اللتين مرا ذكرهما ذلك في العام 312 ق.م في محاولة منه لجني بعض المكاسب كالسيطرة على الطرق التجارية والسيطرة على استخراج القار من البحر الميت، لنجد الأنباط وقد تحصنوا في الصخرة (البترا) دون أن يحقق منهم الشئ الكثير قبل عودته..

وإلى الغرب من هذه القوة الصاعدة أو الضاربة، كانت قوة البطالمة الذين سيطروا على مصر وراحوا يحاولون التوسع والسيطرة على الطرق البحرية التي كان الأنباط يتمتعون بالسيطرة عليها منذ ذلك الحين، خصوصا سواحل البحر المتوسط كغزة وعسقلان حتى رفح إضافة إلى الموانئ الفينيقية في الشمال، وهكذا وجد الأنباط أنفسهم أمام تحديات كبيرة وعظيمة ليس لهم بها من قبل، لكن هذه التحديات لم تكن هي الوحيدة، فثمة تحديات أخرى مزعجة على حدودهم الغربية حيث مملكة يهودا التي ظلت تعيش في حالة مستمرة من عدم الاستقرار والتقلب نتيجة بعض الأحداث الداخلية ونتيجة لمعادلات الصراع الدولي على المنطقة بين القوتين العظميين قبل الاجتياح المقدوني والفارسي القصير، كانت الدولة الفارسية " الفرثيين " في الشرق تسعى جاهدة لحماية مصالحها وطرقها التجارية نحو الغرب المارة بمناطق شمال شبه الجزيرة العربية، حتى حدود فلسطين أو حدود سيناء، وبالمقابل كانت الدولة البطلمية تجاهد بكل السبل لحماية مصالحها في الشرق، التي تضم طرق التجارة إلى الجزيرة العربية البحرية والبرية إضافة إلى الكثير من مناجم النحاس والمعادن الأخرى التي كان بعضها في سيناء وجنوب الأردن.

استمر صراع خلفاء الاسكندر المقدوني في جنوب سوريا وسواحلها الغربية، وكانت الغلبة تميل لصالح البطالمة، إذ أنهم استطاعوا الوصول إلى موانئ البحر الأحمر بشكل مبكر، وعلاوة على موانئه على الشواطئ المصرية فقد أسسوا موانئ لهم في الساحل الشرقي للبحر الأحمر ليسيطروا على الطرق التجارية البحرية والبرية المارة إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى غربيها حيث عبر هذه الخطوط يجري جلب أهم أنواع التجارة الشرقية، البخور والمر والحرير.

ونتيجة لضعف البطالمة في القرن الثاني الميلادي، تمكن السلوقيون من السيطرة على المنافذ و الطرق التجارية. حيث تمكن انطيوخوس الثالث من انتزاع غزة من البطالمة. إلى جانب ذلك ازداد الضغط الفارسي على العراق ما أدى إلى فوضى عارمة في العراق نتج عنها تحول الطريق التجارية منها نحو جنوب سورية فعاد الازدهار إلى التجارة النبطية. وهنا يمكن القول أن ازدهار الأنباط في أثناء مرحلة النزاع السلوقية البطلمية كان نتيجة استغلالهم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة في هذه الفترة. وقد استمروا في ازدهارهم وقوتهم واستقلالهم الذاتي حتى الفترة الرومانية.

وقد وصف ديودورس الصقلي الأنباط في هذه المرحلة قائلا: لقد واجهوا الغرب بقوة ورفضوا العبودية بوقوفهم في وجه الأشوريين ثم الميديين والفرس والمكدونيين. وكان حكام مصر البطالمة قد أدركوا أهمية المنطقة الاستراتيجية وغناها وخطرها على إمبراطوريتهم، لذا حاولوا إخضاع الأنباط لسيطرتهم لكنهم فشلوا فاتجهوا إلى محاولات الصلح والتعاون مع الأنباط واستمالتهم، بعد أن فشلت محاولات البطالمة بضرب حصار على الموانئ البحرية النبطية في البحر الأحمر والساحل المتوسط إضافة إلى قيامهم بإنشاء محطات برية لضرب التجارة التي تمر ببلاد الأنباط. لكن الأنباط ردوا بعنف على البطالمة ودأبوا على مهاجمة السفن التجارية البطلمية والاستيلاء عليها وقاموا بتدمير المحطات البرية وعرقلوا نشاط السلوقيين والبطالمة التجاري. ولذلك حاول كل من البطالمة والسلوقيون استمالتهم كل إلى جانبه وتحسين علاقاته معهم. ومع ذلك ظل السلوقيين يثبتون أقدامهم في الشمال السوري ويمتدون جنوبا لتصبح المنطقة الجنوبية من بلاد الشام تحت نفوذهم بما في ذلك دولة الأنباط ودولة يهودا الجنوبية، وهذه المسـألة لا تزال محط اجتهاد الباحثين، وأغلبهم يعتقد أن مملكة الأنباط نجحت في الحفاظ على استقلالها، إلا أن ذلك يظل محط تساؤل في ظل بعض الحقائق الموجودة وبعض الحقائق الأخرى الغائبة، أما الحقائق الموجودة بين يدينا الآن، فهي:

1- كان الملك الحارث الأول 169- 168 ق.م هو أول ملك نبطي معروف لدى الباحثين، ولا يوجد قبله أية آثار أو إشارات تشير إلى ملك اسبق منه !

2- سك معظم ملوك الأنباط في عهد ازدهار دولتهم نقودا برونزية حرص معظمهم على وضع صورة الملك السلوقي أو البطلمي على أحد وجوهها، وسك الحارث الثالث (87-62 ق.م) عبارة "فيل هيلين Philhellene" ومعناها "المحب لليونان" وقد فسرها البعض بالانتشار الواسع للحضارة اليونانية وهيمنتها على العالم آنذاك، دون أن يشير إلى مغزاها السيادي.

وأما الحقائق الغائبة فهي أيضا تحمل مغازٍ عميقة لا نجد لها إجابات شافية حتى الآن لدى معظم الباحثين، وأهمها:

1- كيف كان وضع الأنباط السياسي قبل ظهور الملك الحارث الأول 169 ق.م حتى بداية العصر الهلنستي، أي بداية الغزو اليوناني للمنطقة منذ عام 322 ق.م ؟ ونحن هنا بصدد قرن ونصف تقريبا من الغموض ؟

2- كيف تعامل اليونانيون البطالمة والسلوقيون مع الأنباط في الفترة المشار إليها التي لا نملك عنها ما يعتمد عليه من أي نوع من البيانات التاريخية أو الأثرية باستثناء حملة إنتيجنيوس عام 312 ق.م؟

3- كيف أدار الأنباط صراعاتهم وعلاقاتهم الخارجية في هذه الفترة المظلمة؟ ومعظم الباحثين يختارون القفز عن هذه الفترة دون أن يتمعنوا فيها، وهي فترة ليست بالقصيرة ليجري تجاهلها، فهل كان الأنباط خلال هذه المرحلة دويلات قبلية أم دولايات مشيخية متحالفة أم أنها كانت دولة مركزية تدار وتقاد بقمة هرمية أم حلف غير متجانس يقاد بمجلس موسع يضم القادة ومشايخ التجمعات القبلية السائدة آنذاك ؟

بالمقابل فإن لدينا من المعلومات ما يفي بالحد الأدنى من الغرض في الفترة الهلنستية منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، حتى عام 106 ميلادي العام الذي ضم فيه تراجان المملكة النبطية إلى ولايات الإمبراطورية الرومانية، لتفقد منذ ذلك التاريخ استقلالها الذي نعرفه من خلال ملوكها المتتالين في سلسلة على درجة عالية من المتانة والصحة، ونعرفه أيضا من خلال إدارة الأنباط عدة معطيات في الشأن الخارجي وأهمها الحروب الخمسة مع دولة الحشمونيين (المكابيين) و(الهيروديين) في جنوب فلسطين، وحروبهم مع السلاجقة أيضا.

سيكون أمامنا وضع افتراضات لا نستطيع الجزم بصحتها للفترة التي سبقت قيام أسرة مالكة للأنباط منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، والافتراض المنطقي – من وجهة نظرنا – هو أن الأنباط كانوا يشكلون مشيخة أو دويلة صغيرة تقوم على مركز قوي متمثل في البتراء ومنطقتها (جبال الشراة)، ولها مجال حيوي واسع يتحكم بالطرق التجارية، وهذه الدولة تقوم على تقاسم الأدوار والواجبات والمنافع بسلطة الاتفاق والتراضي لا بقوة السلطة المركزية وحسب ،ويستدل من حملات أنتيجوناوس Antigonas312 ق.م أن الحملة العسكرية الأولى التي سيرها إلى البتراء استطاعت الوصول إلى البتراء بسهولة على ما يبدو بعد أن تجاوزت مسافات شاسعة من منطقة دمشق دون أن تعترضها قوة تذكر، بحيث تستطيع مفاجأة أهل البتراء الذين كان شبابهم في الخارج حسب رواية ديودور الصقلي، وكانت الحملة مكونة من أربعة آلاف من المشاة وستمئة من الفرسان، وقد سارت الحملة ما يقرب من ثلاثة أيام، وهذا يشير إلى أنه لا توجد سلطة مركزية تراقب الحدود، بل إن هذه الحدود مسؤولية جهة أخرى، هي – على الأرجح – أحدى القبائل المحاذية للحدود، وربما كانت قبائل المؤابيين التي كانت في حالة من الضعف الشديد في هذه الفترة وفق ما نعرف من خلال مصادر عديدة منها سفر المكابيين، وهذه القبيلة إما أنها غير ملزمة بمقاومة الحملة لعدم وجود معاهدات بهذا الشأن أو أنها لم تستطع ذلك أو أن الإغريق أبرموا معها معاهدة ودفعوا لها بعض الهدايا مقابل تسهيل المرور عبر أراضيها. والغريب أن المشكلة تعود وتتكرر بعد بضع شهور ولكن هذه المرة يكون الأنباط في حالة ترقب وتوقع لها، ولذلك فقد كانوا قد بثوا العيون والحراس في المناطق المشرفة للإنذار باقتراب العدو، فلما علموا بزحف ديمتريوس (ابن الحاكم أنتيجيوناس) نحو صخرتهم على رأس حملة أضخم من الأولى، أسرعوا بحمل أمتعتهم، وأمنوا أموالهم وما لم يستطيعوا حمله من متاعهم في مواضع غاية في الحصانة والمنعة (يعتقد أنها صخرة البيارة قرب البتراء) ثم تفرقوا في الصحراء، فلما وصل ديمتريوس إلى الصخرة لم ينجح في اقتحامها، وانتهى به الأمر إلى قبول المفاوضات معهم ثم الرحيل عنهم بعد أن قَنع بما تلقاه من هدايا الأنباط.

والأسئلة في شأن هذه الحملة ومعطياتها كثيرة ولكنها تتمركز حول وجود السلطة المركزية، فلا ذكر للملوك أو الأمراء أو الجيش، كل ما في الروايات حول الحملة الأولى أن شباب الأنباط بادروا في اللحاق بجيش الأغريق بعد أن عادوا إلى البترا وعلموا بقصة الغارة، ولا نعلم أين كان هؤلاء آنذاك؟ هل كانوا في غزوة قريبة أم كانوا رعاة في الجبال أم أنهم كانوا في رفقة إحدى القوافل أو في إحدى الأسواق الموسمية!؟.

أما في المرة الثانية، أي الحملة التي قادها ديمتريوس بعد بضعة شهور، فإن التساؤلات أيضا تدور حول المحور نفسه، صحيح أن أهل البتراء أدركوا الأبعاد الخطيرة التي خلفتها غارتهم على معسكر أثنيوس في المرة الأولى، وأنهم أحسنوا في اتخاذ خطوة دبلوماسية بإرسالهم رسالة اعتذار وإعلان حسن نوايا لأنتيجيوناس، وصحيح أيضا أنهم بدؤوا باتخاذ خطوات عملية من المراقبة والاستعداد لرد فعل أنتيجيوناس، لكنهم لم يكن لديهم حدود ليدافعوا عنها قبل وصول الحملة إلى الصخرة – البترا، ولنتجاوز هذه القضية، فإن أسلوب التراجع للدفاع عن الحصن قد يكون في ذلك الحين هو أفضل السبل العسكرية، لكن سيظل السؤال يدور حول دور الأجزاء الأخرى من البلاد في الدفاع عن عاصمتهم آنذاك إذا كانت تلك عاصمتهم من حيث المبدأ؟

وما نستطيع افتراضه بشأن وضعية البتراء في ذلك الوقت بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى من المنطقة هو أنها مركز تجاري للمنطقة وليست عاصمة سياسية أو إدارية، وهي حتى وقت لاحق ظلت كذلك إلى أن تنبه الأنباط وكل القبائل المحيطة إلى أهمية قيام كيان مركزي ليس لمواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها وجود الإغريق في المنطقة وصراعهم على النفوذ فيها، بل بسبب استمرار التحديات المحلية والإقليمية أيضا المتمثلة في غزوات القبائل وحروبها الداخلية وتهديد القوافل التجارية، ثم التحدي الأخطر المتمثل في الدولة اليهودية في الغرب التي ما فتئت تتطلع إلى السيطرة على بعض المناطق الشرقية لنهر الأردن حيث دأبوا على الإغارة عليها واحتلال بعضها فترة من الزمن.

في الجزء التالي - حدود الدولة النبطية ومناطق نفوذها وجغرافيتها ومناخها:

صدر الكتاب عن:

دار أسامة للنشر والتوزيع :

عمان – العبدلي

هاتف 5658252 6 00962 // أو 5658253 6 00962

فاكس: 5658254 6 00962

ص.ب 141781 عمان /الأردن

E-mail:[email protected] دار أسامة للنشر والتوزيع :

عمان – العبدلي

هاتف 5658252 6 00962 // أو 5658253 6 00962

فاكس: 5658254 6 00962

ص.ب 141781 عمان /الأردن

E-mail:[email protected]

نعاود التعرض مرة أخرى لبدايات ظهور الأنباط على المسرح السياسي في نهايات القرن الرابع قبل الميلاد، ولكن لا بد من وجود معادلات دولية أو إقليمية ستساعد الأنباط على هذا الصعود بعد أن استطاعوا بناء قوتهم الذاتية ليس على أنقاض دولة الأدوميين مثلما يميل بعض الدارسين لوصف نشوء الدول، بل على الأساسات المتبقية من هذه الدولة مثلما وردت الكثير من الإشارات الأثرية خصوصا المخلفات العمرانية، والنظم الدينية والآلهة، المصاطب الزراعية وآبار المياه، وطرق التجارة.

كان الاسكندر المقدوني قد استكمل اجتياحه مناطق شرق آسيا وشمالها الغربي، ووقعت سوريا تحت حكم السلوقيين ورثة المقدوني في المشرق، حيث ظلت حدودهم غير مستقرة بسبب استمرار الصراع مع أشقائهم البطالمة في مصر، وتنازع الطرفان السيطرة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط والممالك المحاذية لها، ويبدو أن السلوقيين ترددوا في التوغل إلى الجنوب أو أنهم جعلوا من ذلك مهمة ثانوية قبل أن يتعرفوا على أهمية المنطقة تجاريا واقتصاديا، حيث كيان الأنباط النامي إلى أن أرسل أنتيجونوس حملتيه الشهيرتين اللتين مرا ذكرهما ذلك في العام 312 ق.م في محاولة منه لجني بعض المكاسب كالسيطرة على الطرق التجارية والسيطرة على استخراج القار من البحر الميت، لنجد الأنباط وقد تحصنوا في الصخرة (البترا) دون أن يحقق منهم الشئ الكثير قبل عودته..

وإلى الغرب من هذه القوة الصاعدة أو الضاربة، كانت قوة البطالمة الذين سيطروا على مصر وراحوا يحاولون التوسع والسيطرة على الطرق البحرية التي كان الأنباط يتمتعون بالسيطرة عليها منذ ذلك الحين، خصوصا سواحل البحر المتوسط كغزة وعسقلان حتى رفح إضافة إلى الموانئ الفينيقية في الشمال، وهكذا وجد الأنباط أنفسهم أمام تحديات كبيرة وعظيمة ليس لهم بها من قبل، لكن هذه التحديات لم تكن هي الوحيدة، فثمة تحديات أخرى مزعجة على حدودهم الغربية حيث مملكة يهودا التي ظلت تعيش في حالة مستمرة من عدم الاستقرار والتقلب نتيجة بعض الأحداث الداخلية ونتيجة لمعادلات الصراع الدولي على المنطقة بين القوتين العظميين قبل الاجتياح المقدوني والفارسي القصير، كانت الدولة الفارسية " الفرثيين " في الشرق تسعى جاهدة لحماية مصالحها وطرقها التجارية نحو الغرب المارة بمناطق شمال شبه الجزيرة العربية، حتى حدود فلسطين أو حدود سيناء، وبالمقابل كانت الدولة البطلمية تجاهد بكل السبل لحماية مصالحها في الشرق، التي تضم طرق التجارة إلى الجزيرة العربية البحرية والبرية إضافة إلى الكثير من مناجم النحاس والمعادن الأخرى التي كان بعضها في سيناء وجنوب الأردن.

استمر صراع خلفاء الاسكندر المقدوني في جنوب سوريا وسواحلها الغربية، وكانت الغلبة تميل لصالح البطالمة، إذ أنهم استطاعوا الوصول إلى موانئ البحر الأحمر بشكل مبكر، وعلاوة على موانئه على الشواطئ المصرية فقد أسسوا موانئ لهم في الساحل الشرقي للبحر الأحمر ليسيطروا على الطرق التجارية البحرية والبرية المارة إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى غربيها حيث عبر هذه الخطوط يجري جلب أهم أنواع التجارة الشرقية، البخور والمر والحرير.

ونتيجة لضعف البطالمة في القرن الثاني الميلادي، تمكن السلوقيون من السيطرة على المنافذ و الطرق التجارية. حيث تمكن انطيوخوس الثالث من انتزاع غزة من البطالمة. إلى جانب ذلك ازداد الضغط الفارسي على العراق ما أدى إلى فوضى عارمة في العراق نتج عنها تحول الطريق التجارية منها نحو جنوب سورية فعاد الازدهار إلى التجارة النبطية. وهنا يمكن القول أن ازدهار الأنباط في أثناء مرحلة النزاع السلوقية البطلمية كان نتيجة استغلالهم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة في هذه الفترة. وقد استمروا في ازدهارهم وقوتهم واستقلالهم الذاتي حتى الفترة الرومانية.

وقد وصف ديودورس الصقلي الأنباط في هذه المرحلة قائلا: لقد واجهوا الغرب بقوة ورفضوا العبودية بوقوفهم في وجه الأشوريين ثم الميديين والفرس والمكدونيين. وكان حكام مصر البطالمة قد أدركوا أهمية المنطقة الاستراتيجية وغناها وخطرها على إمبراطوريتهم، لذا حاولوا إخضاع الأنباط لسيطرتهم لكنهم فشلوا فاتجهوا إلى محاولات الصلح والتعاون مع الأنباط واستمالتهم، بعد أن فشلت محاولات البطالمة بضرب حصار على الموانئ البحرية النبطية في البحر الأحمر والساحل المتوسط إضافة إلى قيامهم بإنشاء محطات برية لضرب التجارة التي تمر ببلاد الأنباط. لكن الأنباط ردوا بعنف على البطالمة ودأبوا على مهاجمة السفن التجارية البطلمية والاستيلاء عليها وقاموا بتدمير المحطات البرية وعرقلوا نشاط السلوقيين والبطالمة التجاري. ولذلك حاول كل من البطالمة والسلوقيون استمالتهم كل إلى جانبه وتحسين علاقاته معهم. ومع ذلك ظل السلوقيين يثبتون أقدامهم في الشمال السوري ويمتدون جنوبا لتصبح المنطقة الجنوبية من بلاد الشام تحت نفوذهم بما في ذلك دولة الأنباط ودولة يهودا الجنوبية، وهذه المسـألة لا تزال محط اجتهاد الباحثين، وأغلبهم يعتقد أن مملكة الأنباط نجحت في الحفاظ على استقلالها، إلا أن ذلك يظل محط تساؤل في ظل بعض الحقائق الموجودة وبعض الحقائق الأخرى الغائبة، أما الحقائق الموجودة بين يدينا الآن، فهي:

1- كان الملك الحارث الأول 169- 168 ق.م هو أول ملك نبطي معروف لدى الباحثين، ولا يوجد قبله أية آثار أو إشارات تشير إلى ملك اسبق منه !

2- سك معظم ملوك الأنباط في عهد ازدهار دولتهم نقودا برونزية حرص معظمهم على وضع صورة الملك السلوقي أو البطلمي على أحد وجوهها، وسك الحارث الثالث (87-62 ق.م) عبارة "فيل هيلين Philhellene" ومعناها "المحب لليونان" وقد فسرها البعض بالانتشار الواسع للحضارة اليونانية وهيمنتها على العالم آنذاك، دون أن يشير إلى مغزاها السيادي.

وأما الحقائق الغائبة فهي أيضا تحمل مغازٍ عميقة لا نجد لها إجابات شافية حتى الآن لدى معظم الباحثين، وأهمها:

1- كيف كان وضع الأنباط السياسي قبل ظهور الملك الحارث الأول 169 ق.م حتى بداية العصر الهلنستي، أي بداية الغزو اليوناني للمنطقة منذ عام 322 ق.م ؟ ونحن هنا بصدد قرن ونصف تقريبا من الغموض ؟

2- كيف تعامل اليونانيون البطالمة والسلوقيون مع الأنباط في الفترة المشار إليها التي لا نملك عنها ما يعتمد عليه من أي نوع من البيانات التاريخية أو الأثرية باستثناء حملة إنتيجنيوس عام 312 ق.م؟

3- كيف أدار الأنباط صراعاتهم وعلاقاتهم الخارجية في هذه الفترة المظلمة؟ ومعظم الباحثين يختارون القفز عن هذه الفترة دون أن يتمعنوا فيها، وهي فترة ليست بالقصيرة ليجري تجاهلها، فهل كان الأنباط خلال هذه المرحلة دويلات قبلية أم دولايات مشيخية متحالفة أم أنها كانت دولة مركزية تدار وتقاد بقمة هرمية أم حلف غير متجانس يقاد بمجلس موسع يضم القادة ومشايخ التجمعات القبلية السائدة آنذاك ؟

بالمقابل فإن لدينا من المعلومات ما يفي بالحد الأدنى من الغرض في الفترة الهلنستية منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، حتى عام 106 ميلادي العام الذي ضم فيه تراجان المملكة النبطية إلى ولايات الإمبراطورية الرومانية، لتفقد منذ ذلك التاريخ استقلالها الذي نعرفه من خلال ملوكها المتتالين في سلسلة على درجة عالية من المتانة والصحة، ونعرفه أيضا من خلال إدارة الأنباط عدة معطيات في الشأن الخارجي وأهمها الحروب الخمسة مع دولة الحشمونيين (المكابيين) و(الهيروديين) في جنوب فلسطين، وحروبهم مع السلاجقة أيضا.

سيكون أمامنا وضع افتراضات لا نستطيع الجزم بصحتها للفترة التي سبقت قيام أسرة مالكة للأنباط منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، والافتراض المنطقي – من وجهة نظرنا – هو أن الأنباط كانوا يشكلون مشيخة أو دويلة صغيرة تقوم على مركز قوي متمثل في البتراء ومنطقتها (جبال الشراة)، ولها مجال حيوي واسع يتحكم بالطرق التجارية، وهذه الدولة تقوم على تقاسم الأدوار والواجبات والمنافع بسلطة الاتفاق والتراضي لا بقوة السلطة المركزية وحسب ،ويستدل من حملات أنتيجوناوس Antigonas312 ق.م أن الحملة العسكرية الأولى التي سيرها إلى البتراء استطاعت الوصول إلى البتراء بسهولة على ما يبدو بعد أن تجاوزت مسافات شاسعة من منطقة دمشق دون أن تعترضها قوة تذكر، بحيث تستطيع مفاجأة أهل البتراء الذين كان شبابهم في الخارج حسب رواية ديودور الصقلي، وكانت الحملة مكونة من أربعة آلاف من المشاة وستمئة من الفرسان، وقد سارت الحملة ما يقرب من ثلاثة أيام، وهذا يشير إلى أنه لا توجد سلطة مركزية تراقب الحدود، بل إن هذه الحدود مسؤولية جهة أخرى، هي – على الأرجح – أحدى القبائل المحاذية للحدود، وربما كانت قبائل المؤابيين التي كانت في حالة من الضعف الشديد في هذه الفترة وفق ما نعرف من خلال مصادر عديدة منها سفر المكابيين، وهذه القبيلة إما أنها غير ملزمة بمقاومة الحملة لعدم وجود معاهدات بهذا الشأن أو أنها لم تستطع ذلك أو أن الإغريق أبرموا معها معاهدة ودفعوا لها بعض الهدايا مقابل تسهيل المرور عبر أراضيها. والغريب أن المشكلة تعود وتتكرر بعد بضع شهور ولكن هذه المرة يكون الأنباط في حالة ترقب وتوقع لها، ولذلك فقد كانوا قد بثوا العيون والحراس في المناطق المشرفة للإنذار باقتراب العدو، فلما علموا بزحف ديمتريوس (ابن الحاكم أنتيجيوناس) نحو صخرتهم على رأس حملة أضخم من الأولى، أسرعوا بحمل أمتعتهم، وأمنوا أموالهم وما لم يستطيعوا حمله من متاعهم في مواضع غاية في الحصانة والمنعة (يعتقد أنها صخرة البيارة قرب البتراء) ثم تفرقوا في الصحراء، فلما وصل ديمتريوس إلى الصخرة لم ينجح في اقتحامها، وانتهى به الأمر إلى قبول المفاوضات معهم ثم الرحيل عنهم بعد أن قَنع بما تلقاه من هدايا الأنباط.

والأسئلة في شأن هذه الحملة ومعطياتها كثيرة ولكنها تتمركز حول وجود السلطة المركزية، فلا ذكر للملوك أو الأمراء أو الجيش، كل ما في الروايات حول الحملة الأولى أن شباب الأنباط بادروا في اللحاق بجيش الأغريق بعد أن عادوا إلى البترا وعلموا بقصة الغارة، ولا نعلم أين كان هؤلاء آنذاك؟ هل كانوا في غزوة قريبة أم كانوا رعاة في الجبال أم أنهم كانوا في رفقة إحدى القوافل أو في إحدى الأسواق الموسمية!؟.

أما في المرة الثانية، أي الحملة التي قادها ديمتريوس بعد بضعة شهور، فإن التساؤلات أيضا تدور حول المحور نفسه، صحيح أن أهل البتراء أدركوا الأبعاد الخطيرة التي خلفتها غارتهم على معسكر أثنيوس في المرة الأولى، وأنهم أحسنوا في اتخاذ خطوة دبلوماسية بإرسالهم رسالة اعتذار وإعلان حسن نوايا لأنتيجيوناس، وصحيح أيضا أنهم بدؤوا باتخاذ خطوات عملية من المراقبة والاستعداد لرد فعل أنتيجيوناس، لكنهم لم يكن لديهم حدود ليدافعوا عنها قبل وصول الحملة إلى الصخرة – البترا، ولنتجاوز هذه القضية، فإن أسلوب التراجع للدفاع عن الحصن قد يكون في ذلك الحين هو أفضل السبل العسكرية، لكن سيظل السؤال يدور حول دور الأجزاء الأخرى من البلاد في الدفاع عن عاصمتهم آنذاك إذا كانت تلك عاصمتهم من حيث المبدأ؟

وما نستطيع افتراضه بشأن وضعية البتراء في ذلك الوقت بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى من المنطقة هو أنها مركز تجاري للمنطقة وليست عاصمة سياسية أو إدارية، وهي حتى وقت لاحق ظلت كذلك إلى أن تنبه الأنباط وكل القبائل المحيطة إلى أهمية قيام كيان مركزي ليس لمواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها وجود الإغريق في المنطقة وصراعهم على النفوذ فيها، بل بسبب استمرار التحديات المحلية والإقليمية أيضا المتمثلة في غزوات القبائل وحروبها الداخلية وتهديد القوافل التجارية، ثم التحدي الأخطر المتمثل في الدولة اليهودية في الغرب التي ما فتئت تتطلع إلى السيطرة على بعض المناطق الشرقية لنهر الأردن حيث دأبوا على الإغارة عليها واحتلال بعضها فترة من الزمن.

في الجزء التالي - حدود الدولة النبطية ومناطق نفوذها وجغرافيتها ومناخها:

صدر الكتاب عن:

دار أسامة للنشر والتوزيع :

عمان – العبدلي

هاتف 5658252 6 00962 // أو 5658253 6 00962

فاكس: 5658254 6 00962

ص.ب 141781 عمان /الأردن

E-mail:[email protected] دار أسامة للنشر والتوزيع :

عمان – العبدلي

هاتف 5658252 6 00962 // أو 5658253 6 00962

فاكس: 5658254 6 00962

ص.ب 141781 عمان /الأردن

E-mail:[email protected]

صور

صور