.................................................................

صدر هذا الكتاب في أوائل العام 2009 عن دار أسامة للنشر والتوزيع(الأردن وفلسطين) بأربعة فصول تمتد على 288 صفحة من الحجم الكبير وملحق بالصور الملونة.

وسنقوم بنشر مقتطفات من هذا الكتاب ونشرها تباعاً لتسهيل الاطلاع عليه من قبل المهتمين في أرجاء العالم.

حقوق الطبع محفوظة بما لا يمنع الاقتباس حسب الأصول العلمية.

الباحث/ عزام أبو الحمـام

.....................................................................

الحلقة الثانية (الجزء الثاني من الفصل الأول)

ثانيا- نشوء نظام الحكم والدولة: نشوء وتطور الدولة والنظام السياسي /الاقتصادي:

لم تكن الدول وأنظمة الحكم لتوجد فجأة بدون مقدمات ومرتكزات تستند إليها، فلا بد أن يسبق ذلك تطور الكثير من البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العدل الافتراض أن دولة الأنباط لا تشذ عن هذه القاعدة، أي أن حضارة الأنباط كانت امتدادا طبيعيا لمجموعة من التطورات التي حصلت في المنطقة مثلما أوردنا لبعض المؤشرات، فحضارة الأنباط هضمت ما سبقها من حضارات خصوصا حضارات الأدوميين والمؤابيين والمدينيين مثلما أشرنا، لكن العوامل الأساسية في نشوء الدولة ونظام الحكم تمثلت في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة آنذاك مثلما في أغلب العصور، نتيجة وقوعها على خطوط التجارة والاتصال البري والبحري مثلما كان ذلك سيتضح لنا لاحقا، فإذا ما قيض للمجتمع الجديد العناصر الأساسية للدولة من إقليم شاسع مترامي الأطراف يتحكم بطرق أهم التجارات لذلك العصر، ومن عناصر سكانية متقاربة أو متشاركة في الأصول والثقافات، ومن نظام سياسي مستقر ورشيد، فإن ذلك لا بد من أن ينتج دولة قوية مثلما هي دولة الأنباط.

إن أول مرجع معروف - بخلاف الآثار- يذكر الأنباط يعود للقرن الأول قبل الميلاد، لمؤرخ يوناني، ديودورس السقلي (المتوفي سنة 57 ق.م، وكان عمله مستندا إلى شاهد عيان كان قد كتب في القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة التي انتشر فيها نفوذ الاسكندر المقدوني) وقد وصف ديودورس حياة الأنباط في ذلك التاريخ (أي القرن الرابع قبل الميلاد) واصفا إياهم بأنهم يعيشون حياة البداوة في أراض صحراوية قاحلة " لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذروا حبا، ولا يغرسوا شجرا يؤتي ثمرا، ولا يعاقروا خمرا، ولا يشيدوا بيتا، ومن فعل ذلك كان عقابه الموت، وهم ملتزمون بهذه المبادئ لأنهم يعتقدون أن من تملك شيئا استمرأ ما ملك، واضطر من ذلك إلى أن ينصاع لما يفرضه عليه ذوو القوة والسطوة"(15)، وهكذا فإن الصورة التي ينقلها صديق ديودورس عن أحوال الأنباط في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، وهي الفترة نفسها التي بدأ فيها الأنباط بالظهور على المسرح السياسي، هذه الصورة التي ترسم مجتمعا بدويا من الطراز الأول، لكن هذا المجتمع - كما سيشير ديودورس لا حقا- كان شديد الاهتمام بالتجارة إلى جانب تربية قطعان الماشية، وهذه التجارة ستوفر له ثراء كبيرا سيدفع به إلى الاستقرار للتمتع بهذا الثراء الذي زودته به التجارة، ومن الطبيعي أن يمارس الأنباط التجارة منذ هذه الفترة وربما قبل ذلك بكثير من السنوات، فهم إنما ورثوا ما وجدوه عند أسلافهم الثموديين والأدوميين والقيداريين الذين أملى عليهم موقعهم الجغرافي مثل هذا النشاط(16).

ويصلنا خبر أيضا عن مقاومة الأنباط لأحد الجيوش المقدونية التي كانت في سوريا حين بدأ الصراع بين القواد من خلفاء الاسكندر، وكانت آنذاك لا تزال بيد أنتيجونوس الذي أرسل إليهم حملتين في عام 312 ق.م، الأولى بقيادة أثنايوس، ونتج عنها فشل ذريع، وسنعود لتفصيلها، والثانية بقيادة ابنه (ديمتريوس) التي لم يكن نصيبها بأفضل من الأولى، إذ قنع بأن ينسحب مقابل بعض الهدايا القيمة والإبقاء على علاقات طيبة بالأنباط(17).

ويصبح من شبه المؤكد أن يكون الوجود السياسي للأنباط قد بدأ في التبلور مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد، وإن اصطدام القوة السلوقية بقيادة إنتيجونوس لدليل على وجود قوة نبطية منظمة، لكن ذلك لا يحسم بوجود دولة ونظام حكم واضح المعالم مثلما بدأنا نعرفه في بداية القرن الثاني قبل الميلاد، إذ تشير المكتشفات الأثرية، خصوصا المسكوكات النقدية إلى أن أول ملك نبطي على الأرجح كان الملك الحارث الأول (169- 168 ق.م)، ومن المحتمل أن يكون قد سبق هذا الملك ملك أو أكثر. وعلى الرغم من الذكر التاريخي الشهير لوجود الأنباط في جنوب الأردن منذ عام 312 ق.م، إلا أننا لم نستطع حتى الآن تمييز مظاهر حضارتهم المادية السابقة لبداية القرن الأول قبل الميلاد(18). ومع ذلك يجوز افتراض أن المجتمع السياسي النبطي كان قد تبلور إلى مسـتوى جيد قبل تاريخ الحارث الأول بكثير، إذ أن كل الدويلات التي كانت تقوم في بلاد الشام وفي أطراف الجزيرة العربية كانت غالبا ما تسـتند إلى نظام الدويلة – المشيخة- ومثل هذه الدويلات كانت تعتمد على بنية سياسية عشائرية اتحادية إلى حد بعيد قبل أن يجري الارتقاء إلى المرحلة اللاحقة، أي الدولة المركزية أو الوطنية، فالتجمعات والأحلاف العشائرية هي الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع وللدولة، وهذه الوحدات الكبيرة هي التي تشكل آليات العمل والفعل في المجتمع والدولة من حيث إيجاد القوة- السلطة وتوجيهها، وهي كذلك تقوم بوظائف إدارية وعسكرية واقتصادية معينة كحماية الحدود والطرق التجارية والآبار وعقد الصفقات التجارية الكبيرة وإمداد الحملات العسكرية بالمقاتلين. .إلخ. والمشايخ أو القضاة (كما يسميهم العهد القديم) هم عماد النظام السياسي وهم حلقات الاتصال مع رأس النظام السياسي، وكل شيخ أو قاض يتولى إدارة منطقة معينة عادة ما يكون لها مدينة مركزية، أي عاصمة أو حاضرة، والشيخ الذي أحيانا ما يلقب بشيخ المشايخ أو بالملك يشرف على إدارة المنطقة بنفسه في كل المجالات، وهو غالبا ما يتلقى المساعدة في الإدارة من مشايخ محليين أو قضاة أو قادة يمثلون التجمعات السكانية القائمة وتأمين الطرق التجارية التي تمثل مصلحة مشتركة لأكبر القبائل، ونادرا ما يوجد تنسيق مع الدويلات المجاورة باستثناء ما يختص بالمراعي ومصادر المياه لمنع التعديات وفض الخلافات عند وقوعها، لكن تنسيقا أخر لا بد من أن يجري في حالات الحروب وصد الهجمات من الأعداء والخصوم، وفي هذه الحالة يجب على كل منطقة المساهمة بالجهد الحربي أو الدفاعي بقدر استطاعتها، ولا نعرف الكثير عن قوانين وآليات هذه المشاركات باستثناء الاعتماد على العدد، إذ تتقدم هذه التجمعات بأعداد من المقاتلين أو من الضرائب أو الماشية والإبل والخيول تبعا لأعداد رجالها أو أعداد بيوتها، لكننا نعرف عن المجتمعات العربية اللاحقة حتى صدر الإسلام مرورا بالجاهلية بعضا من المعلومات المهمة في هذا الشأن. فإن على القبيلة أو العشيرة أو الحلف العشائري القيام بما يوكل إليه من القائد الأعلى أو الملك أو الشيخ وفق الاتفاقيات أو المعاهدات التي كانت عادة ما يتم إبرامها بين القبائل، وهذا النوع من المعاهدات التي غالبا ما تكون شفوية لها من القوة والثبات ما يصل حد التقديس، والوفاء بالعهود والمواثيق المقطوعة جزء جوهري من ثقافة القبائل العربية منذ قديم الزمان، ولدينا نص صريح من هيرودوت في هذا الشأن بخصوص معاهدة القبائل العربية في الشمال الغربي للجزيرة لقمبيز الملك الفارسي الذي قاد الغزو الفارسي لمصر 525 ق.م مرورا بمناطق القبائل العربية حيث تعهدت تلك القبائل أو ملكها بتقديم المياه اللازمة للجيش الفارسي في أثناء عبوره عبر جنوب الأردن فالنقب فسيناء: "وما من أمة تحترم العهود وتقدسها مثل العرب، فإذا أراد رجلان أن يوثقا العهود بينهما فإنهما يقفان على جانبي رجل ثالث يحمل حجرا حادا يسـتخدمه لجرح راحتي يديهما بالقرب من أسفل الإبهام، ثم يأخذ بعض خيوط الصوف من ثيابهما ويغمسها بدمهما ويلطخ بها سبعة أحجار تقع بينهما، وهو يردد اسم كل من ديونيسيوس وأورانيا، ثم يقوم الشخص الذي أخذ العهد على نفسه بتوصية أصدقائه بمن عاهده سواء كان غريبا أم قريبا، وبذلك يعتبر أصدقاؤه أنفسهم ملتزمين بهذا..(19)، ومن حيث المبدأ فإن على كل قبيلة حماية حدودها ومنطقتها مثلما أن لها حق طلب العون من القبائل الأخرى في بعض الحالات التي تكون فيها قوة هذه القبيلة لا تكفي لصد الهجمات على المنطقة، ونحن نستذكر أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كان قد أناط ببني قريظة وبني النضير حماية جزء من المدينة أمام هجمات القبائل التي حاصرت المدينة (الأحزاب)، فيما كانت الأحزاب عبارة عن تحالف آني مؤقت للقيام بمهمة محددة ألا وهي القضاء على بؤرة الدعوة الإسلامية التي انتقلت إلى يثرب، ولدينا من التراث الجاهلي أخبار غزيرة عن الصراعات والتحالفات القبلية، وثمة قوانين وأعراف ثابتة لهذه المواثيق والتحالفات لا مجال هنا لتفصيلها. ولا بأس بالإشارة إلى بعضها: قاعدة "التآخي" أو "البنعمة"، حيث تتحالف قبيلتان فيصبح جميع أبنائها بمثابة أبناء العم الحقيقيين، "وهي نوع من الحلف الهجومي والدفاعي"(20)، وقاعدة الجيرة أو الاستجارة، وهي مناشدة شخص قوي أو قبيلة قوية لتحصيل حق ضائع أو للحماية من خطر داهم، ومن تلك القواعد أيضا الدخالة والقصرى والموالاة...

ومع أن ديودورس كان قد وصفهم "بأنهم بدو رحل، يقتنون الإبل ولا يعرفون الخيل، لا يزرعون الحبوب،..إلخ، وكذلك كان أمرههم حينما جرى حصارهم للمرة الثانية من قبل ديمتريوس في الصخرة (البتراء أو السلع) خاطبوا اليونانيين قائلين" ليس من الحكمة في شئ أن يعلن اليونان حربا على شعب لا يملك ماء أو خمرا أو حبا، نحن لا نعيش كما يعيش أبناء اليونان، ولا نرغب في أن نصبح عبيدا لهم "(21)، مما يعني أنهم كانوا لا زالوا في طور البداوة، إلا أنه من المحتمل أن يكون الأنباط أكثر تقدما في نظامهم السياسي مما نعتقد قبل ظهورهم السياسي في المنطقة، وإن وصف ديودورس هذا ربما كان جزئيا وانتقائيا إلى حد كبير، فإن ما عاينه ديودورس أو شاهد العيان الذي اعتمد عليه لم يكن ليعلم بالجانب الآخر من الصورة، ففي المركز من هذه القبائل ثمة حواضر أو مدن تتمركز فيها الأنظمة السياسية/الإدارية، وفيها قدر من التمدن، وهذا النمط من التمدن لا بد أنه ظل متجاور ومتسق مع الأنماط الأخرى البدوية والزراعية التي لا تزال تعيش حتى أوقاتنا هذه، وستظل كذلك إلى أمد بعيد لا يمكن التكهن به، ما دام أن طبوغرافيا المنطقة لا تزال تحتفظ بخصائصها هذه التي يغلب عليها السمات الصحراوية وشبه الصحراوية، والتي لا تزال تشكل الجزء الأكبر من تضاريس المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن للأنباط تجارب غنية في الحروب على ما يبدو قبل قيام دولتهم، وهذه ميزة كان لا بد منها في عصر كثرت فيه القلاقل والهجمات من جهات عديدة، فحملات الغزو والسلب كانت لا تزال شائعة في المنطقة منذ أمد بعيد، وما الحملات التي كانت تقوم بها الجيوش الأشورية والفارسية من الشرق والمصرية من الغرب إلا صدى لهذه الهجمات أو تأديبا للقائمين عليها لحماية مصالح الدول الكبرى في ذلك الحين، ثم إن القبائل العربية نفسها كانت تتبادل الأدوار في هذه اللعبة الحربية الواسعة التي كانت ضرورية على ما يبدو لاستمرار العيش أو حماية النفوذ والمصالح، والوثائق التاريخية والأثرية حافلة بأنباء الكثير من الغزوات والحروب والمعارك منذ نهاية عصر البرونز وبداية العصر الحديدي، ولم يكن قيام الممالك والدويلات في المنطقة (آرام – ماري – إسرائيل – أدوميا – عمون – مؤاب - قيدار. .إلخ) ليحد من الصراعات والمعارك والغزوات، بل إن حروبا أوسع صارت تنشب بين هذه الكيانات الصغيرة بين الحين والآخر، وكانت بين كل ذلك مجموعات من القبائل البدوية الكبيرة التي لا ترتبط بأي من تلك الكيانات (مثل قبائل الشاسو والعبيرو) مما سيكون سلاحا لها وعليها في الوقت نفسه، فهي مرة في حل من الالتزامات الدفاعية المترتبة على الدولة أو الدويلة، وهي مرة أخرى هدفا لغزوة هذه الدولة أو تلك خصوصا من الدول الكبيرة كدولتي المصريين والأشوريين.

وفوق كل ذلك، كانت القبائل العربية، تواصل الصراع على العيش والنفوذ، فإلى جانب قساوة الصحراء ومتطلبات العيش فيها، فإن الزحف السكاني الذي ظل يدفع سكان الجنوب نحو الشمال ربما خلق ازدحاما في ظل ضآلة الموارد المائية والغذائية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك هجمات الجيوش الكبيرة المنظمة على المناطق القبلية أمكننا تخيل الفوضى الإضافية التي ستدفع بمجموعات واسعة إلى الغرب، المنفذ الأقل قوة لصد هذا التدفق،وهو أيضا الأكثر إغراء من ناحية الموارد، خصوصا المائية والمناخ مقارنة بالمناطق الداخلية والشرقية لشمال الجزيرة العربية. ويبدو أن المناطق الغربية الشمالية المحاذية لبلاد الشام إضافة إلى بلاد الشام نفسها ظلت نسبيا أكثر أمنا واستقرارا من المناطق الشرقية والداخلية لشمال الجزيرة العربية، وهذا ما سمح ببناء حضارات في أطراف الجزيرة عاشت فترات طويلة مثل حضارة القيداريين (المديانيين) واللحيانيين والصفويين، وهكذا ظلت هذه المناطق المحاذية لمنطقة بلاد الشام خصوصا والهلال الخصيب عموما تكتنز إرثا حضاريا غنيا بعناصر بناء الدول والأنظمة السياسية والإدارية، وظل هذا الإرث هاديا للمجموعات العشائرية الكبيرة المندحرة والفائضة من هذه المناطق لمعاودة استرجاع أمجادها وبناء أنظمتها السياسية الخاصة بها، القادرة على حماية مصالحها، مستفيدة مما وجدته أيضا من أساسات وقواعد في هذا المجال، ويشهد على ذلك تبنيها لمختلف النظم الزراعية والصناعية (كصناعة الفخار) والعمرانية والإدارية (كتعيين حكام ولايات أو نواحٍ أو قضاة ومشايخ)، ثم اتخاذهم المدن السابقة مقرا لهم (كالبتراء والسلع وبصيرة) التي كانت للأدوميين، و(الحجر، والعلا وتيماء) التي كانت للقيداريين الثموديين، (وصلخد، السويداء) التي كانت للآراميين السوريين (آرام دمشق)...إلخ.

ويجب التذكير أيضا في سياق الإرث الحضاري لبناء الدول بأن بلاد الشام ومنطقة الأردن تحديدا كانت قد خبرت بناء الدول – الدويلات منذ عصر مبكر، وتحديدا منذ المرحلة الثانية من العصر الحديدي (1000-586 ق.م )، وهذه المرحلة من أهم المراحل السياسية في منطقة جنوبي بلاد الشام، خصوصا الأردن، إذ ظهرت مجموعة من الدول في بلاد الشام ومنها شرقي الأردن، وتمتعت هذه الدول بمركزية في الحكم وبعلاقات خارجية مع الدول المجاورة(22).

ومنذ نهايات القرن الرابع قبل الميلاد، حتى بدايات القرن الثاني قبل الميلاد، أي ما يزيد على قرنين من الزمن، لا نملك صورة تامة عن مجريات التطور في هذه الحقبة الطويلة باستثناء القليل الذي تجود به قطع الآثار الصماء التي يعثر عليها بين الحين والآخر في الحفريات التي يقوم بها مختصون معظمهم من الأجانب، إلى أن تصلنا لمحات سريعة من الجغرافي الروماني سترابو Strabo الذي هو الآخر ينقل عن صديقين له عاش أحدهما في البتراء في القرن الأول قبل الميلاد، ينقل لنا سترابو صورة مجتمع جديد مناقض لما وصفه ديودورس قبل أكثر من قرنين من الزمان، هنا تختفي البداوة وتصبح الغلبة للتمدن والكسب والثراء والاستقرار في بيوت الحجر، وهنا يظهر الملك ونظام الإدارة، وهنا تتعمق القيم المادية على الزهد البدوي في الملكية، فيعاقب الخامل الفقير ويكافأ الغني المجد، وفوق كل ذلك، يصبح شرب الخمر طقسا من طقوس الضيافة والكرم والعبادة... إلخ.

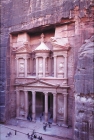

وحسب سترابو فقد حدثت معجزة الانتقال إلى عصر التمدن من عصر البداوة، فوجدنا مجتمعا متمدنا ومدينة مأهولة ومصقولة في الصخر، ومنازل مبنية محاطة بالحدائق، والمدينة تعج بالأجانب، وهي تعج بالثراء وبالتجارة القادمة من جنوب الجزيرة العربية ومن آسيا حتى الهند إلى الشرق، هذه هي عاصمة مملكة الأنباط المستقلة(23).

يتحدث سترابو عن البتراء في أوج ازدهارها العمراني والتجاري، بعد أن قطعت المدينة شوطا كبيرا في التمدن والتحضر من خلال الاتجار والاستقرار اللذين كانا مرتبطين إلى حد كبير، لكننا مع ذلك لا نستطيع تحديد بداية الازدهار على وجه التعيين، لكننا سنتقلى المزيد من الإشارات المفيدة من سترابو نفسـه ومن مصادر أخرى كالمؤرخ اليهودي يوسيفيوس الذي كتب كثيرا عن دولة المكابيين خصوصا حروبهم مع دول الجوار مضطرا الإشارة إلى الأنباط من منظاره اليهودي المتعصب لليهود - للمكابيين ثم للرومان الذين منحوه الجنسية الرومانية.

من الناحية الاقتصادية، أقصد مسيرة التطور الاقتصادي للأنباط، فإن خط سير هذا التطور يمكن أن يكون أكثر وضوحا من غيره، وبالإمكان إعادة تصور المحطات الرئيسية لمسيرة التطور هذه لكن دون الكثير من التفصيلات، ومصادرنا الأساسية في هذا التطور هي ذاتها المصادر الأساسية الكلاسيكية: ديودورس اليوناني، وسترابو الروماني ويوسيفيوس بدرجة أقل، وأفضل تلك المصادر الفخار النبطي ومختلف اللقى الآثارية المادية المتنوعة.

من المؤكد أن الأنباط قبل ظهورهم السياسي في القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قبائل وجماعات يغلب عليها الطابع البدوي في نمط العيش والاقتصاد، جماعات عماد اقتصادها قطعان الإبل بالدرجة الأولى ثم الأنواع الأخرى من الماشية خصوصا الضأن كما شهد سترابو، ولو افترضا أيضا أن قسماً منهم كان قد اعتاد حياة التمدن في الحجر أو في تيماء أو العلا قبل هجرتهم إلى الغرب نحو جبال الشراة "سعير"، فإن هذه الفئة لا بد من أنها أعادت بناء نفسها والمعطيات الجديدة، أي الاستعداد للارتحال الدائم، ثم الاهتمام أكثر باقتناء الإبل، مع الاحتفاظ بالتطلع إلى الفرص التجارية أو فرص الاستقرار كلما أمكن ذلك، دون أن ننسى أن شرائح متزايدة من الأنباط كانت على صلة بالزراعة قبل نزوحها الجبري والاختياري نحو الشمال الغربي، أي نحو بلاد الأدوميين، ولا شك أيضا في أن امتهان الزراعة كان ذا صلة وثيقة بالعمل التجاري للأنباط، فهو ضروري لتموين القوافل بالحبوب خصوصا وبالمنتجات الأخرى التي توفر سلعا لهذه القوافل يمكن المتاجرة بها والحصول من خلالها على بعض المال أو بعض السلع التي تحملها القوافل عندما كانت تتوقف في المحطات التي يقطنها الأنباط. وهكذا يمكن الافتراض أن الأنباط قدروا قيمة الأعمال الزراعية في وقت مبكر وعلى الأرجح بعد استقرارهم في بلاد الأدوميين، وقد جذبت بلاد الأدوميين خصوصا جبال الشراة – سعير ما يمكن تسميته بطلائع المزارعين الأنباط ليشاركوا الأدوميين خبراتهم في هذا المجال ثم ليبدؤوا مزاحمتهم فيه في وقت لاحق ليرثوا هذا القطاع أيضا من قطاعات العمل الاقتصادي بعد أن كانوا قد احتكروا قيادة القوافل التجارية وتهيئتها بكل مستلزماتها ذهابا وإيابا عبر شرايين الطرق المتفرعة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.

منظر لخربة وقرية "بصيرة" عاصمة الأدوميين، تقع على التلة الحصينة المحاطة بالأودية – قرب الطفيلة

وبالنسبة لهؤلاء ثم لكل الأنباط القادمين من الشرق والجنوب، فإن بلاد الأدوميين أصبحت أكثر المناطق استقبالا للجماعات الجديدة، ويجب الاستذكار دائما أن الأنباط ليسوا بغرباء عن المنطقة، وليسوا بغرباء عن الأدوميين، فلا بد من أنهم تعارفوا قبل ذلك من خلال عمليات النقل التجاري والتبادل التجاري، ولربما تعاون الطرفان في توفير خدمات القوافل التجارية في أرجاء المنطقة، وكان للأدوميين تجارة واسعة أيضا، وربما كانوا وسطاء أكثر منهم أصحاب تجارة بسبب موقع بلادهم المتوسط بين الأسواق الكبرى، وبالحد الأدنى فقد شكلت بلادهم ملتقى الطرق التجارية المتجهه نحو الشمال والغرب أو العكس نحو الشرق والجنوب مرورا بتيماء ومكة نحو جنوب الجزيرة ونحو شرقيها إلى الهجرة (الجرعاء) على الخليج العربي، ثم على ميناء البحر الأحمر الأكثر قريب لهم (لوكي كومي) و (إيلة). هذه الطرق التجارية كانت قد وفرت للطرفين حدا معينا من التعارف وربما التزاوج في مرحلة أبكر مما يعتقد بعض الدارسين الذين جعلوا الاختلاط والتمازج النبطي الادومي لاحقا لانهيار دولة الأدوميين مع أواسط القرن السادس الميلادي على يد الملك الأشوري نابونئيد

(552 ق.م) أو الملك الفارسي قمبيز، إن افتراض هذا التمازج سيظل مدعوما بالكثير من الدلائل ومنها الدلائل اللغوية حيث تتشابه اسماء الأشخاص وكذلك الدلائل الدينية حيث المشاركة في الآلهة، ومن ذلك مثلا أهم الآلهة الأدومية التي تبناها الأنباط أو كانوا يشاركونهم فيها: ذو الشرى الذي خلف " قوس" إله الأدوميين. إذ أن المكتشفات الأثرية كشفت النقاب عن عدد كبير من المستوطنات الأدومية المتأخرة في المناطق التي آلت أخيرا للأنباط. ويرى الأثريون أن النقوش الأدومية بقيت قيد الاستعمال حتى العصر الهلنستي، فقد عثر (Gluck 1971) على كسرتين من الفخار عليهما كتابة أدومية الأولى في تل الخليفة، والثانية في موقع العزى الواقع إلى الجنوب من تل عراد إلى الجنوب الغربي من البحر الميت في فلسطين، وكتب على الكسرة الأولى اسماء مثل قوس بنا، وقوس نداب، وبي قاقس، بينما يتحدث النص المكتوب على الكسرة الثانية عن إعطاء أوامر لإحضار طعام إلى أحد المذابح(24) والحقيقة أن الزراعة في جنوبي بلاد الشام كانت قد راكمت تراثا عريقا منذ العصر الحجري النحاسي، وظل هذا التراث يتراكم ويتطور فجمع بين الزراعة وتربية الماشية، وبمرور الأيام اتجه مزارعو العصر البرونزي القديم (3500-3100 ق.م) إلى الزراعات الشاملة، ثم اهتموا بزيادة الإنتاج لأغراض التصدير، وأدى هذا إلى ظهور أنظمة اقتصادية معقدة رافقها إنتاج بضائع لا علاقة لها بالزراعة(25) أما بالنسبة لأنواع الزراعات فإنها أصناف المزروعات تكاد تكون نفسها منذ أبعد العصور، فطبوغرافيا المنطقة ومناخها وأمطارها هي التي تتحكم أكثر بهذه المزروعات شأن المناطق الأخرى في العالم، لذلك فإنه يمكن القول أن العنب وأشجار اللوزيات والرمان وما شابه ذلك عرفت في المنطقة منذ أقدم العصور، ولا شك أيضا في أن الزيتون كان من أقدم الزراعات على الرغم من إشارة سترابو التي قال فيها أن الأنباط كانوا يستخدمون زيت السمسم بدلا من الزيتون، لكن إشارات أكثر دلالة وصلتنا من مصادر متعددة عن انتشار الزيتون في المنطقة مثلما انتشرت في المناطق الكنعانية المجاورة، أما الحبوب فهي أيضا من أقدم الزراعات لأنها ظلت ولا تزال متطلبات أساسية لغذاء الإنسان والحيوانات الأليفة أيضا.

في مجال الصناعة، ورث الأنباط نوعين أساسيين من أنشطة الأدوميين الصناعية وأهمها صناعة الفخار التي تشير الدراسات إلى تطوره المباشر عن الفخار الآدومي الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد(26). ثم تعدين المعادن، خصوصا النحاس الذي اشتهرت به منطقة فينان قرب الطفيلة، ثم مناجم النحاس وغيره في سيناء القريبة مما سنتعرض له في الفصل الرابع في مناقشة النظام الاقتصادي للأنباط.

يتبع (3) ثالثا- الوضع السياسي الإقليمي في أثناء فترة الأنباط (العوامل السياسية الخارجية):

صدر هذا الكتاب في أوائل العام 2009 عن دار أسامة للنشر والتوزيع(الأردن وفلسطين) بأربعة فصول تمتد على 288 صفحة من الحجم الكبير وملحق بالصور الملونة.

وسنقوم بنشر مقتطفات من هذا الكتاب ونشرها تباعاً لتسهيل الاطلاع عليه من قبل المهتمين في أرجاء العالم.

حقوق الطبع محفوظة بما لا يمنع الاقتباس حسب الأصول العلمية.

الباحث/ عزام أبو الحمـام

.....................................................................

الحلقة الثانية (الجزء الثاني من الفصل الأول)

ثانيا- نشوء نظام الحكم والدولة: نشوء وتطور الدولة والنظام السياسي /الاقتصادي:

لم تكن الدول وأنظمة الحكم لتوجد فجأة بدون مقدمات ومرتكزات تستند إليها، فلا بد أن يسبق ذلك تطور الكثير من البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن العدل الافتراض أن دولة الأنباط لا تشذ عن هذه القاعدة، أي أن حضارة الأنباط كانت امتدادا طبيعيا لمجموعة من التطورات التي حصلت في المنطقة مثلما أوردنا لبعض المؤشرات، فحضارة الأنباط هضمت ما سبقها من حضارات خصوصا حضارات الأدوميين والمؤابيين والمدينيين مثلما أشرنا، لكن العوامل الأساسية في نشوء الدولة ونظام الحكم تمثلت في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة آنذاك مثلما في أغلب العصور، نتيجة وقوعها على خطوط التجارة والاتصال البري والبحري مثلما كان ذلك سيتضح لنا لاحقا، فإذا ما قيض للمجتمع الجديد العناصر الأساسية للدولة من إقليم شاسع مترامي الأطراف يتحكم بطرق أهم التجارات لذلك العصر، ومن عناصر سكانية متقاربة أو متشاركة في الأصول والثقافات، ومن نظام سياسي مستقر ورشيد، فإن ذلك لا بد من أن ينتج دولة قوية مثلما هي دولة الأنباط.

إن أول مرجع معروف - بخلاف الآثار- يذكر الأنباط يعود للقرن الأول قبل الميلاد، لمؤرخ يوناني، ديودورس السقلي (المتوفي سنة 57 ق.م، وكان عمله مستندا إلى شاهد عيان كان قد كتب في القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة التي انتشر فيها نفوذ الاسكندر المقدوني) وقد وصف ديودورس حياة الأنباط في ذلك التاريخ (أي القرن الرابع قبل الميلاد) واصفا إياهم بأنهم يعيشون حياة البداوة في أراض صحراوية قاحلة " لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذروا حبا، ولا يغرسوا شجرا يؤتي ثمرا، ولا يعاقروا خمرا، ولا يشيدوا بيتا، ومن فعل ذلك كان عقابه الموت، وهم ملتزمون بهذه المبادئ لأنهم يعتقدون أن من تملك شيئا استمرأ ما ملك، واضطر من ذلك إلى أن ينصاع لما يفرضه عليه ذوو القوة والسطوة"(15)، وهكذا فإن الصورة التي ينقلها صديق ديودورس عن أحوال الأنباط في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، وهي الفترة نفسها التي بدأ فيها الأنباط بالظهور على المسرح السياسي، هذه الصورة التي ترسم مجتمعا بدويا من الطراز الأول، لكن هذا المجتمع - كما سيشير ديودورس لا حقا- كان شديد الاهتمام بالتجارة إلى جانب تربية قطعان الماشية، وهذه التجارة ستوفر له ثراء كبيرا سيدفع به إلى الاستقرار للتمتع بهذا الثراء الذي زودته به التجارة، ومن الطبيعي أن يمارس الأنباط التجارة منذ هذه الفترة وربما قبل ذلك بكثير من السنوات، فهم إنما ورثوا ما وجدوه عند أسلافهم الثموديين والأدوميين والقيداريين الذين أملى عليهم موقعهم الجغرافي مثل هذا النشاط(16).

ويصلنا خبر أيضا عن مقاومة الأنباط لأحد الجيوش المقدونية التي كانت في سوريا حين بدأ الصراع بين القواد من خلفاء الاسكندر، وكانت آنذاك لا تزال بيد أنتيجونوس الذي أرسل إليهم حملتين في عام 312 ق.م، الأولى بقيادة أثنايوس، ونتج عنها فشل ذريع، وسنعود لتفصيلها، والثانية بقيادة ابنه (ديمتريوس) التي لم يكن نصيبها بأفضل من الأولى، إذ قنع بأن ينسحب مقابل بعض الهدايا القيمة والإبقاء على علاقات طيبة بالأنباط(17).

ويصبح من شبه المؤكد أن يكون الوجود السياسي للأنباط قد بدأ في التبلور مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد، وإن اصطدام القوة السلوقية بقيادة إنتيجونوس لدليل على وجود قوة نبطية منظمة، لكن ذلك لا يحسم بوجود دولة ونظام حكم واضح المعالم مثلما بدأنا نعرفه في بداية القرن الثاني قبل الميلاد، إذ تشير المكتشفات الأثرية، خصوصا المسكوكات النقدية إلى أن أول ملك نبطي على الأرجح كان الملك الحارث الأول (169- 168 ق.م)، ومن المحتمل أن يكون قد سبق هذا الملك ملك أو أكثر. وعلى الرغم من الذكر التاريخي الشهير لوجود الأنباط في جنوب الأردن منذ عام 312 ق.م، إلا أننا لم نستطع حتى الآن تمييز مظاهر حضارتهم المادية السابقة لبداية القرن الأول قبل الميلاد(18). ومع ذلك يجوز افتراض أن المجتمع السياسي النبطي كان قد تبلور إلى مسـتوى جيد قبل تاريخ الحارث الأول بكثير، إذ أن كل الدويلات التي كانت تقوم في بلاد الشام وفي أطراف الجزيرة العربية كانت غالبا ما تسـتند إلى نظام الدويلة – المشيخة- ومثل هذه الدويلات كانت تعتمد على بنية سياسية عشائرية اتحادية إلى حد بعيد قبل أن يجري الارتقاء إلى المرحلة اللاحقة، أي الدولة المركزية أو الوطنية، فالتجمعات والأحلاف العشائرية هي الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع وللدولة، وهذه الوحدات الكبيرة هي التي تشكل آليات العمل والفعل في المجتمع والدولة من حيث إيجاد القوة- السلطة وتوجيهها، وهي كذلك تقوم بوظائف إدارية وعسكرية واقتصادية معينة كحماية الحدود والطرق التجارية والآبار وعقد الصفقات التجارية الكبيرة وإمداد الحملات العسكرية بالمقاتلين. .إلخ. والمشايخ أو القضاة (كما يسميهم العهد القديم) هم عماد النظام السياسي وهم حلقات الاتصال مع رأس النظام السياسي، وكل شيخ أو قاض يتولى إدارة منطقة معينة عادة ما يكون لها مدينة مركزية، أي عاصمة أو حاضرة، والشيخ الذي أحيانا ما يلقب بشيخ المشايخ أو بالملك يشرف على إدارة المنطقة بنفسه في كل المجالات، وهو غالبا ما يتلقى المساعدة في الإدارة من مشايخ محليين أو قضاة أو قادة يمثلون التجمعات السكانية القائمة وتأمين الطرق التجارية التي تمثل مصلحة مشتركة لأكبر القبائل، ونادرا ما يوجد تنسيق مع الدويلات المجاورة باستثناء ما يختص بالمراعي ومصادر المياه لمنع التعديات وفض الخلافات عند وقوعها، لكن تنسيقا أخر لا بد من أن يجري في حالات الحروب وصد الهجمات من الأعداء والخصوم، وفي هذه الحالة يجب على كل منطقة المساهمة بالجهد الحربي أو الدفاعي بقدر استطاعتها، ولا نعرف الكثير عن قوانين وآليات هذه المشاركات باستثناء الاعتماد على العدد، إذ تتقدم هذه التجمعات بأعداد من المقاتلين أو من الضرائب أو الماشية والإبل والخيول تبعا لأعداد رجالها أو أعداد بيوتها، لكننا نعرف عن المجتمعات العربية اللاحقة حتى صدر الإسلام مرورا بالجاهلية بعضا من المعلومات المهمة في هذا الشأن. فإن على القبيلة أو العشيرة أو الحلف العشائري القيام بما يوكل إليه من القائد الأعلى أو الملك أو الشيخ وفق الاتفاقيات أو المعاهدات التي كانت عادة ما يتم إبرامها بين القبائل، وهذا النوع من المعاهدات التي غالبا ما تكون شفوية لها من القوة والثبات ما يصل حد التقديس، والوفاء بالعهود والمواثيق المقطوعة جزء جوهري من ثقافة القبائل العربية منذ قديم الزمان، ولدينا نص صريح من هيرودوت في هذا الشأن بخصوص معاهدة القبائل العربية في الشمال الغربي للجزيرة لقمبيز الملك الفارسي الذي قاد الغزو الفارسي لمصر 525 ق.م مرورا بمناطق القبائل العربية حيث تعهدت تلك القبائل أو ملكها بتقديم المياه اللازمة للجيش الفارسي في أثناء عبوره عبر جنوب الأردن فالنقب فسيناء: "وما من أمة تحترم العهود وتقدسها مثل العرب، فإذا أراد رجلان أن يوثقا العهود بينهما فإنهما يقفان على جانبي رجل ثالث يحمل حجرا حادا يسـتخدمه لجرح راحتي يديهما بالقرب من أسفل الإبهام، ثم يأخذ بعض خيوط الصوف من ثيابهما ويغمسها بدمهما ويلطخ بها سبعة أحجار تقع بينهما، وهو يردد اسم كل من ديونيسيوس وأورانيا، ثم يقوم الشخص الذي أخذ العهد على نفسه بتوصية أصدقائه بمن عاهده سواء كان غريبا أم قريبا، وبذلك يعتبر أصدقاؤه أنفسهم ملتزمين بهذا..(19)، ومن حيث المبدأ فإن على كل قبيلة حماية حدودها ومنطقتها مثلما أن لها حق طلب العون من القبائل الأخرى في بعض الحالات التي تكون فيها قوة هذه القبيلة لا تكفي لصد الهجمات على المنطقة، ونحن نستذكر أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كان قد أناط ببني قريظة وبني النضير حماية جزء من المدينة أمام هجمات القبائل التي حاصرت المدينة (الأحزاب)، فيما كانت الأحزاب عبارة عن تحالف آني مؤقت للقيام بمهمة محددة ألا وهي القضاء على بؤرة الدعوة الإسلامية التي انتقلت إلى يثرب، ولدينا من التراث الجاهلي أخبار غزيرة عن الصراعات والتحالفات القبلية، وثمة قوانين وأعراف ثابتة لهذه المواثيق والتحالفات لا مجال هنا لتفصيلها. ولا بأس بالإشارة إلى بعضها: قاعدة "التآخي" أو "البنعمة"، حيث تتحالف قبيلتان فيصبح جميع أبنائها بمثابة أبناء العم الحقيقيين، "وهي نوع من الحلف الهجومي والدفاعي"(20)، وقاعدة الجيرة أو الاستجارة، وهي مناشدة شخص قوي أو قبيلة قوية لتحصيل حق ضائع أو للحماية من خطر داهم، ومن تلك القواعد أيضا الدخالة والقصرى والموالاة...

ومع أن ديودورس كان قد وصفهم "بأنهم بدو رحل، يقتنون الإبل ولا يعرفون الخيل، لا يزرعون الحبوب،..إلخ، وكذلك كان أمرههم حينما جرى حصارهم للمرة الثانية من قبل ديمتريوس في الصخرة (البتراء أو السلع) خاطبوا اليونانيين قائلين" ليس من الحكمة في شئ أن يعلن اليونان حربا على شعب لا يملك ماء أو خمرا أو حبا، نحن لا نعيش كما يعيش أبناء اليونان، ولا نرغب في أن نصبح عبيدا لهم "(21)، مما يعني أنهم كانوا لا زالوا في طور البداوة، إلا أنه من المحتمل أن يكون الأنباط أكثر تقدما في نظامهم السياسي مما نعتقد قبل ظهورهم السياسي في المنطقة، وإن وصف ديودورس هذا ربما كان جزئيا وانتقائيا إلى حد كبير، فإن ما عاينه ديودورس أو شاهد العيان الذي اعتمد عليه لم يكن ليعلم بالجانب الآخر من الصورة، ففي المركز من هذه القبائل ثمة حواضر أو مدن تتمركز فيها الأنظمة السياسية/الإدارية، وفيها قدر من التمدن، وهذا النمط من التمدن لا بد أنه ظل متجاور ومتسق مع الأنماط الأخرى البدوية والزراعية التي لا تزال تعيش حتى أوقاتنا هذه، وستظل كذلك إلى أمد بعيد لا يمكن التكهن به، ما دام أن طبوغرافيا المنطقة لا تزال تحتفظ بخصائصها هذه التي يغلب عليها السمات الصحراوية وشبه الصحراوية، والتي لا تزال تشكل الجزء الأكبر من تضاريس المنطقة.

من ناحية أخرى، فإن للأنباط تجارب غنية في الحروب على ما يبدو قبل قيام دولتهم، وهذه ميزة كان لا بد منها في عصر كثرت فيه القلاقل والهجمات من جهات عديدة، فحملات الغزو والسلب كانت لا تزال شائعة في المنطقة منذ أمد بعيد، وما الحملات التي كانت تقوم بها الجيوش الأشورية والفارسية من الشرق والمصرية من الغرب إلا صدى لهذه الهجمات أو تأديبا للقائمين عليها لحماية مصالح الدول الكبرى في ذلك الحين، ثم إن القبائل العربية نفسها كانت تتبادل الأدوار في هذه اللعبة الحربية الواسعة التي كانت ضرورية على ما يبدو لاستمرار العيش أو حماية النفوذ والمصالح، والوثائق التاريخية والأثرية حافلة بأنباء الكثير من الغزوات والحروب والمعارك منذ نهاية عصر البرونز وبداية العصر الحديدي، ولم يكن قيام الممالك والدويلات في المنطقة (آرام – ماري – إسرائيل – أدوميا – عمون – مؤاب - قيدار. .إلخ) ليحد من الصراعات والمعارك والغزوات، بل إن حروبا أوسع صارت تنشب بين هذه الكيانات الصغيرة بين الحين والآخر، وكانت بين كل ذلك مجموعات من القبائل البدوية الكبيرة التي لا ترتبط بأي من تلك الكيانات (مثل قبائل الشاسو والعبيرو) مما سيكون سلاحا لها وعليها في الوقت نفسه، فهي مرة في حل من الالتزامات الدفاعية المترتبة على الدولة أو الدويلة، وهي مرة أخرى هدفا لغزوة هذه الدولة أو تلك خصوصا من الدول الكبيرة كدولتي المصريين والأشوريين.

وفوق كل ذلك، كانت القبائل العربية، تواصل الصراع على العيش والنفوذ، فإلى جانب قساوة الصحراء ومتطلبات العيش فيها، فإن الزحف السكاني الذي ظل يدفع سكان الجنوب نحو الشمال ربما خلق ازدحاما في ظل ضآلة الموارد المائية والغذائية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك هجمات الجيوش الكبيرة المنظمة على المناطق القبلية أمكننا تخيل الفوضى الإضافية التي ستدفع بمجموعات واسعة إلى الغرب، المنفذ الأقل قوة لصد هذا التدفق،وهو أيضا الأكثر إغراء من ناحية الموارد، خصوصا المائية والمناخ مقارنة بالمناطق الداخلية والشرقية لشمال الجزيرة العربية. ويبدو أن المناطق الغربية الشمالية المحاذية لبلاد الشام إضافة إلى بلاد الشام نفسها ظلت نسبيا أكثر أمنا واستقرارا من المناطق الشرقية والداخلية لشمال الجزيرة العربية، وهذا ما سمح ببناء حضارات في أطراف الجزيرة عاشت فترات طويلة مثل حضارة القيداريين (المديانيين) واللحيانيين والصفويين، وهكذا ظلت هذه المناطق المحاذية لمنطقة بلاد الشام خصوصا والهلال الخصيب عموما تكتنز إرثا حضاريا غنيا بعناصر بناء الدول والأنظمة السياسية والإدارية، وظل هذا الإرث هاديا للمجموعات العشائرية الكبيرة المندحرة والفائضة من هذه المناطق لمعاودة استرجاع أمجادها وبناء أنظمتها السياسية الخاصة بها، القادرة على حماية مصالحها، مستفيدة مما وجدته أيضا من أساسات وقواعد في هذا المجال، ويشهد على ذلك تبنيها لمختلف النظم الزراعية والصناعية (كصناعة الفخار) والعمرانية والإدارية (كتعيين حكام ولايات أو نواحٍ أو قضاة ومشايخ)، ثم اتخاذهم المدن السابقة مقرا لهم (كالبتراء والسلع وبصيرة) التي كانت للأدوميين، و(الحجر، والعلا وتيماء) التي كانت للقيداريين الثموديين، (وصلخد، السويداء) التي كانت للآراميين السوريين (آرام دمشق)...إلخ.

ويجب التذكير أيضا في سياق الإرث الحضاري لبناء الدول بأن بلاد الشام ومنطقة الأردن تحديدا كانت قد خبرت بناء الدول – الدويلات منذ عصر مبكر، وتحديدا منذ المرحلة الثانية من العصر الحديدي (1000-586 ق.م )، وهذه المرحلة من أهم المراحل السياسية في منطقة جنوبي بلاد الشام، خصوصا الأردن، إذ ظهرت مجموعة من الدول في بلاد الشام ومنها شرقي الأردن، وتمتعت هذه الدول بمركزية في الحكم وبعلاقات خارجية مع الدول المجاورة(22).

ومنذ نهايات القرن الرابع قبل الميلاد، حتى بدايات القرن الثاني قبل الميلاد، أي ما يزيد على قرنين من الزمن، لا نملك صورة تامة عن مجريات التطور في هذه الحقبة الطويلة باستثناء القليل الذي تجود به قطع الآثار الصماء التي يعثر عليها بين الحين والآخر في الحفريات التي يقوم بها مختصون معظمهم من الأجانب، إلى أن تصلنا لمحات سريعة من الجغرافي الروماني سترابو Strabo الذي هو الآخر ينقل عن صديقين له عاش أحدهما في البتراء في القرن الأول قبل الميلاد، ينقل لنا سترابو صورة مجتمع جديد مناقض لما وصفه ديودورس قبل أكثر من قرنين من الزمان، هنا تختفي البداوة وتصبح الغلبة للتمدن والكسب والثراء والاستقرار في بيوت الحجر، وهنا يظهر الملك ونظام الإدارة، وهنا تتعمق القيم المادية على الزهد البدوي في الملكية، فيعاقب الخامل الفقير ويكافأ الغني المجد، وفوق كل ذلك، يصبح شرب الخمر طقسا من طقوس الضيافة والكرم والعبادة... إلخ.

وحسب سترابو فقد حدثت معجزة الانتقال إلى عصر التمدن من عصر البداوة، فوجدنا مجتمعا متمدنا ومدينة مأهولة ومصقولة في الصخر، ومنازل مبنية محاطة بالحدائق، والمدينة تعج بالأجانب، وهي تعج بالثراء وبالتجارة القادمة من جنوب الجزيرة العربية ومن آسيا حتى الهند إلى الشرق، هذه هي عاصمة مملكة الأنباط المستقلة(23).

يتحدث سترابو عن البتراء في أوج ازدهارها العمراني والتجاري، بعد أن قطعت المدينة شوطا كبيرا في التمدن والتحضر من خلال الاتجار والاستقرار اللذين كانا مرتبطين إلى حد كبير، لكننا مع ذلك لا نستطيع تحديد بداية الازدهار على وجه التعيين، لكننا سنتقلى المزيد من الإشارات المفيدة من سترابو نفسـه ومن مصادر أخرى كالمؤرخ اليهودي يوسيفيوس الذي كتب كثيرا عن دولة المكابيين خصوصا حروبهم مع دول الجوار مضطرا الإشارة إلى الأنباط من منظاره اليهودي المتعصب لليهود - للمكابيين ثم للرومان الذين منحوه الجنسية الرومانية.

من الناحية الاقتصادية، أقصد مسيرة التطور الاقتصادي للأنباط، فإن خط سير هذا التطور يمكن أن يكون أكثر وضوحا من غيره، وبالإمكان إعادة تصور المحطات الرئيسية لمسيرة التطور هذه لكن دون الكثير من التفصيلات، ومصادرنا الأساسية في هذا التطور هي ذاتها المصادر الأساسية الكلاسيكية: ديودورس اليوناني، وسترابو الروماني ويوسيفيوس بدرجة أقل، وأفضل تلك المصادر الفخار النبطي ومختلف اللقى الآثارية المادية المتنوعة.

من المؤكد أن الأنباط قبل ظهورهم السياسي في القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قبائل وجماعات يغلب عليها الطابع البدوي في نمط العيش والاقتصاد، جماعات عماد اقتصادها قطعان الإبل بالدرجة الأولى ثم الأنواع الأخرى من الماشية خصوصا الضأن كما شهد سترابو، ولو افترضا أيضا أن قسماً منهم كان قد اعتاد حياة التمدن في الحجر أو في تيماء أو العلا قبل هجرتهم إلى الغرب نحو جبال الشراة "سعير"، فإن هذه الفئة لا بد من أنها أعادت بناء نفسها والمعطيات الجديدة، أي الاستعداد للارتحال الدائم، ثم الاهتمام أكثر باقتناء الإبل، مع الاحتفاظ بالتطلع إلى الفرص التجارية أو فرص الاستقرار كلما أمكن ذلك، دون أن ننسى أن شرائح متزايدة من الأنباط كانت على صلة بالزراعة قبل نزوحها الجبري والاختياري نحو الشمال الغربي، أي نحو بلاد الأدوميين، ولا شك أيضا في أن امتهان الزراعة كان ذا صلة وثيقة بالعمل التجاري للأنباط، فهو ضروري لتموين القوافل بالحبوب خصوصا وبالمنتجات الأخرى التي توفر سلعا لهذه القوافل يمكن المتاجرة بها والحصول من خلالها على بعض المال أو بعض السلع التي تحملها القوافل عندما كانت تتوقف في المحطات التي يقطنها الأنباط. وهكذا يمكن الافتراض أن الأنباط قدروا قيمة الأعمال الزراعية في وقت مبكر وعلى الأرجح بعد استقرارهم في بلاد الأدوميين، وقد جذبت بلاد الأدوميين خصوصا جبال الشراة – سعير ما يمكن تسميته بطلائع المزارعين الأنباط ليشاركوا الأدوميين خبراتهم في هذا المجال ثم ليبدؤوا مزاحمتهم فيه في وقت لاحق ليرثوا هذا القطاع أيضا من قطاعات العمل الاقتصادي بعد أن كانوا قد احتكروا قيادة القوافل التجارية وتهيئتها بكل مستلزماتها ذهابا وإيابا عبر شرايين الطرق المتفرعة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا.

منظر لخربة وقرية "بصيرة" عاصمة الأدوميين، تقع على التلة الحصينة المحاطة بالأودية – قرب الطفيلة

وبالنسبة لهؤلاء ثم لكل الأنباط القادمين من الشرق والجنوب، فإن بلاد الأدوميين أصبحت أكثر المناطق استقبالا للجماعات الجديدة، ويجب الاستذكار دائما أن الأنباط ليسوا بغرباء عن المنطقة، وليسوا بغرباء عن الأدوميين، فلا بد من أنهم تعارفوا قبل ذلك من خلال عمليات النقل التجاري والتبادل التجاري، ولربما تعاون الطرفان في توفير خدمات القوافل التجارية في أرجاء المنطقة، وكان للأدوميين تجارة واسعة أيضا، وربما كانوا وسطاء أكثر منهم أصحاب تجارة بسبب موقع بلادهم المتوسط بين الأسواق الكبرى، وبالحد الأدنى فقد شكلت بلادهم ملتقى الطرق التجارية المتجهه نحو الشمال والغرب أو العكس نحو الشرق والجنوب مرورا بتيماء ومكة نحو جنوب الجزيرة ونحو شرقيها إلى الهجرة (الجرعاء) على الخليج العربي، ثم على ميناء البحر الأحمر الأكثر قريب لهم (لوكي كومي) و (إيلة). هذه الطرق التجارية كانت قد وفرت للطرفين حدا معينا من التعارف وربما التزاوج في مرحلة أبكر مما يعتقد بعض الدارسين الذين جعلوا الاختلاط والتمازج النبطي الادومي لاحقا لانهيار دولة الأدوميين مع أواسط القرن السادس الميلادي على يد الملك الأشوري نابونئيد

(552 ق.م) أو الملك الفارسي قمبيز، إن افتراض هذا التمازج سيظل مدعوما بالكثير من الدلائل ومنها الدلائل اللغوية حيث تتشابه اسماء الأشخاص وكذلك الدلائل الدينية حيث المشاركة في الآلهة، ومن ذلك مثلا أهم الآلهة الأدومية التي تبناها الأنباط أو كانوا يشاركونهم فيها: ذو الشرى الذي خلف " قوس" إله الأدوميين. إذ أن المكتشفات الأثرية كشفت النقاب عن عدد كبير من المستوطنات الأدومية المتأخرة في المناطق التي آلت أخيرا للأنباط. ويرى الأثريون أن النقوش الأدومية بقيت قيد الاستعمال حتى العصر الهلنستي، فقد عثر (Gluck 1971) على كسرتين من الفخار عليهما كتابة أدومية الأولى في تل الخليفة، والثانية في موقع العزى الواقع إلى الجنوب من تل عراد إلى الجنوب الغربي من البحر الميت في فلسطين، وكتب على الكسرة الأولى اسماء مثل قوس بنا، وقوس نداب، وبي قاقس، بينما يتحدث النص المكتوب على الكسرة الثانية عن إعطاء أوامر لإحضار طعام إلى أحد المذابح(24) والحقيقة أن الزراعة في جنوبي بلاد الشام كانت قد راكمت تراثا عريقا منذ العصر الحجري النحاسي، وظل هذا التراث يتراكم ويتطور فجمع بين الزراعة وتربية الماشية، وبمرور الأيام اتجه مزارعو العصر البرونزي القديم (3500-3100 ق.م) إلى الزراعات الشاملة، ثم اهتموا بزيادة الإنتاج لأغراض التصدير، وأدى هذا إلى ظهور أنظمة اقتصادية معقدة رافقها إنتاج بضائع لا علاقة لها بالزراعة(25) أما بالنسبة لأنواع الزراعات فإنها أصناف المزروعات تكاد تكون نفسها منذ أبعد العصور، فطبوغرافيا المنطقة ومناخها وأمطارها هي التي تتحكم أكثر بهذه المزروعات شأن المناطق الأخرى في العالم، لذلك فإنه يمكن القول أن العنب وأشجار اللوزيات والرمان وما شابه ذلك عرفت في المنطقة منذ أقدم العصور، ولا شك أيضا في أن الزيتون كان من أقدم الزراعات على الرغم من إشارة سترابو التي قال فيها أن الأنباط كانوا يستخدمون زيت السمسم بدلا من الزيتون، لكن إشارات أكثر دلالة وصلتنا من مصادر متعددة عن انتشار الزيتون في المنطقة مثلما انتشرت في المناطق الكنعانية المجاورة، أما الحبوب فهي أيضا من أقدم الزراعات لأنها ظلت ولا تزال متطلبات أساسية لغذاء الإنسان والحيوانات الأليفة أيضا.

في مجال الصناعة، ورث الأنباط نوعين أساسيين من أنشطة الأدوميين الصناعية وأهمها صناعة الفخار التي تشير الدراسات إلى تطوره المباشر عن الفخار الآدومي الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد(26). ثم تعدين المعادن، خصوصا النحاس الذي اشتهرت به منطقة فينان قرب الطفيلة، ثم مناجم النحاس وغيره في سيناء القريبة مما سنتعرض له في الفصل الرابع في مناقشة النظام الاقتصادي للأنباط.

يتبع (3) ثالثا- الوضع السياسي الإقليمي في أثناء فترة الأنباط (العوامل السياسية الخارجية):

صور

صور